2020(令和2)年度

共同研究課題

2020(令和2)年度共同研究課題一覧

- 別役実草稿研究(梅山いつき)

- 千田資料によるアーニー・パイル劇場の基礎研究 ―― 1946 年から 1948 年までの伊藤道郎の舞踊実践とジャンルを越境した活動記録(串田紀代美)

- 栗原重一旧蔵楽譜を中心とした楽士・楽団研究 ―― 昭和初期の演劇・映画と音楽(中野正昭)

- 映画宣伝資料を活用した無声映画興行に関する基礎研究(岡田秀則)

- 役者絵本の研究(桑原博行)

- 坂川屋旧蔵常磐津節正本板⽊の基礎的研究(竹内有一)

- 新型コロナウイルス感染症の影響下における日本演劇界の調査研究(後藤隆基)

- COVID-19影響下の舞台芸術と文化政策 ―― 欧米圏の場合(伊藤愉)

- 博物館・美術館・図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防策に関する調査(佐藤夕紀・久利希)

- 人形浄瑠璃を主とする太閤記物近世演劇の基礎資料調査と研究(原田真澄)

- 土方与志のモスクワでの生活(伊藤愉)

- 初代水谷八重子資料の調査による貫戦期新派の研究(後藤隆基)

- 日本映画産業にみる性的少数者の表象をめぐる作品製作・興行・解釈に関する基礎研究(久保豊)

- 近代日本における『桃花扇』の受容について ―― 東京専門学校を中心に(李思漢)

- 松竹座チェーンの興行における映画上映とアトラクション上演(柴田康太郎)

テーマ研究課題1

別役実草稿研究

代表者

梅山いつき(近畿大学 文芸学部 准教授)

研究分担者

岡室美奈子(早稲田大学 文学学術院 教授、演劇博物館館長 )

後藤隆基(早稲田大学 演劇博物館 助教)

研究目的

本研究は、2019 年に寄贈された「別役実自筆原稿」および、別役作品に関連する資料の調査を通して、別役の劇文体について検証するものである。別役は劇作を開始した当初より、サミュエル・ベケットを筆頭とする不条理劇から影響を受けていたが、同時に、宮沢賢治らの文芸作品や童謡、唱歌、古歌などにも関心を寄せ、創作に取り入れていた。この傾向は1990 年代後半以降、さらに顕著になる。本研究では、そうした演劇作品以外の言葉が別役の劇文体にどのような影響を与えたのか、さらには、それらは不条理劇から別役が獲得した劇構造や言語感覚にどう接続されていったのかを検証する。

研究成果の概要

「別役実自筆原稿」とは、主に演劇作品の草稿類であり、寄贈後、本研究の分担者でもある後藤隆基によって整理が進められ、そのうち未発表作品が2020 年に雑誌掲載されたことで話題となった。整理済101点のうち、戯曲集として刊行されていないものは37点あり、さらに、これとは別に追加寄贈を受けた未整理資料もある。本年は、合計5回の資料調査及び、別役が創刊に携わった同人誌『季刊 評論』(1969 ~ 1986 年)の関係者との面談を行った。『季刊 評論』は、別役が評論活動を通して不条理劇をどのように受容したのか明らかにする上で重要な資料である。本年は、当雑誌の編集者だった野田映史氏と面談を行い、当雑誌と別役の影響関係についてお話を伺える関係者情報等についてアドバイスをいただいた。新型コロナウィルスの感染が終息し次第、次年度は可能な限り、関係者からのヒアリングを行いたい。

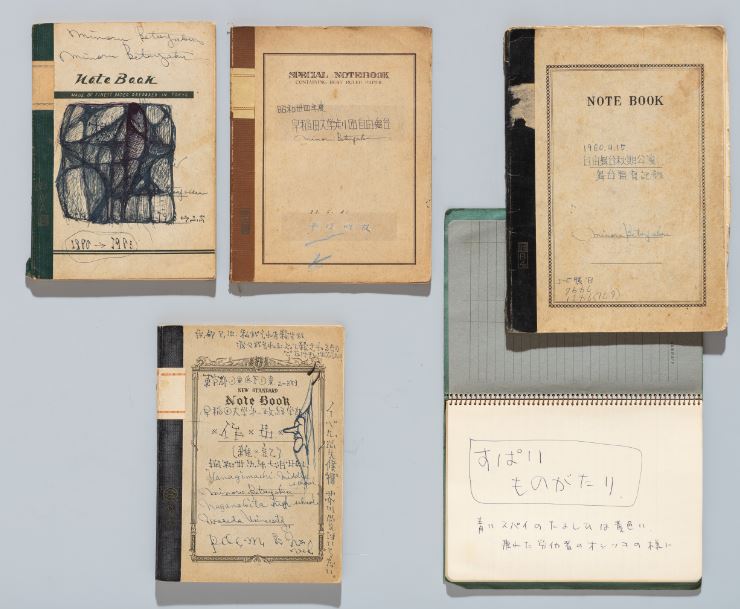

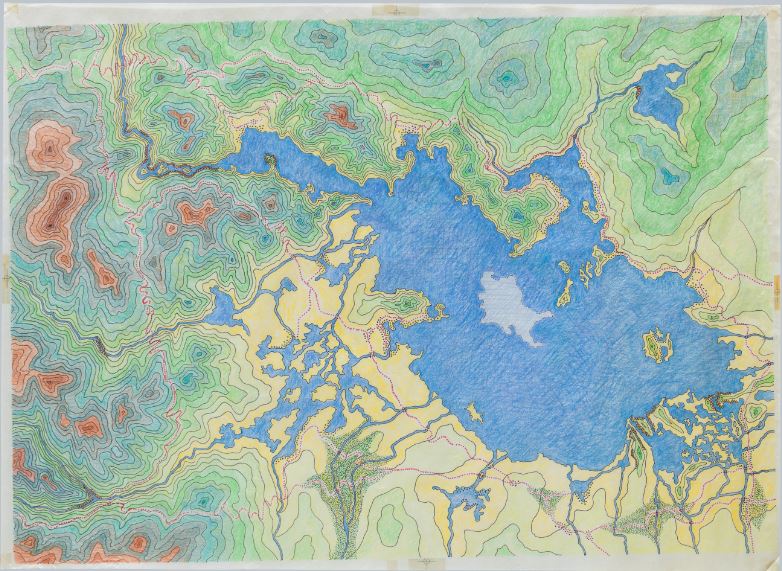

本年の資料調査は、全容把握を目的としたため、詳細を精査するには至っていないが、60 年代の初期作品に関係する重要な資料が含まれていることが明らかとなった。また、十代の頃の文集や、二十代の頃のものと思われる創作ノート、また、『そよそよ族』シリーズを手がけるにあたって、別役自身が手がけた地図等、作品完成までのプロセスを辿れる重要な資料も発見された。

次年度はこうした貴重資料を中心に、内容を精査していくと同時に、演劇博物館の特別展として別役実展を開催し、研究成果の一部を広く公開する予定である。最後に、本研究を遂行するにあたり、チームメンバーのみならず、演劇博物館の館員の皆さん、拠点事務局の方々に多大なるご協力をいただいた。資料整理にあたっては、博物係のスタフにご協力いただいき、効率的に調査を進めることができた。あらためて感謝申し上げたい。

(左)創作ノート、(右)『そよそよ族』地図

公募研究課題1

千田資料によるアーニー・パイル劇場の基礎研究

1946年から1948年までの伊藤道郎の舞踊実践とジャンルを越境した活動記録

代表者

串田紀代美(実践女子大学 文学部美学美術史学科 准教授)

研究分担者

山田小夜歌(日本女子大学 家政学部児童学科 助教)

Rodman, Tara(カリフォルニア大学 アーバイン校芸術学部 助教授)

研究目的

アーニー・パイル劇場は、占領下の東京宝塚劇場を接収し、1945 年12月24日から1955 年1月27日まで存在した連合軍専用慰安施設である。この劇場の製作監督が、千田是也の実兄でブロードウェイやハリウッドで活躍した伊藤道郎(1893-1961)である。本研究は、千田是也コレクションに含まれる伊藤道郎関連資料の中で、特にアーニー・パイル劇場に関する資料の調査と分析を行うことを目的としており、戦後の日本でジャンル横断的に活動した伊藤道郎の舞踊創作の再評価を目指す。

研究成果の概要

今年度は千田資料の伊藤道郎関連資料(以下、J資料群)のデジタル化と目録作成を行うとともに、すでにデータベース化されている資料の調査と考証を進めた。とりわけ調査研究に重点を置いた資料は、アーニー・パイル劇場関連文書、伊藤道郎とアーニー・パイル劇場専属舞踊団の関連写真、スクラップブックの新聞雑誌記事、「タバスコ」台本、伊藤道郎の舞台ノート等である。当該資料の考証を通して、これまで実態の解明が難しかったアーニー・パイル劇場の内部機構や興行システムを把握し、1946 年から1948 年前半までの日本側舞台製作スタッフによる上演作品(13作品)および伊藤道郎の上演作品(5 作品)をほぼ特定することができた。

同時に、上演作品を正確に裏付けるために米国国立公文書館所蔵「占領期日本関連資料」に含まれる写真記録を調査しているロッドマンと串田が、両資料の比較検討を行った。その結果、J資料群の写真は米国国立公文書館所蔵の写真記録と一致しないが、類似する写真が含まれていることが確認された。

これらを踏まえ、12月末にチーム内での中間報告会を実施した。ロッドマンはアーニー・パイル劇場の写真を考証した上で、伊藤道郎の舞踊作品(レパートリー)とダンススタイルの特徴、上演作品と米国ラテン・ブームとの関連性について言及した。具体的には、J資料群の写真のうち裏面にSignal Corps U.S.Army の印字があるものは、米陸軍通信局の写真家が占領下日本の状況を本国に報告するための写真記録であったこと、米国の「ラテン・ブーム」がルーズベルト政権下の「善隣政策」に起因していたことを指摘した。代表作「タバスコ」が繰り広げる陽気なラテンのダンスとリズムは、占領軍の観客に対して懐かしさと至福のひと時に浸る装置であったといえよう。串田はJ資料群の写真から上演作品と時期を特定した上で、各資料には異なる種類の写真が順不同で収められていることを指摘した。さらに、公募により結成された劇場専属舞踊団の成長を考慮し、難易度に応じて「和物」から民族舞踊を経て「洋物」へという上演の流れを作った伊藤道郎の演出戦略を、公演年表作成の上で確認した。この成果は、「アーニー・パイル劇場のステージ・ショウ」(『実践女子大学美學美術史學』35、2021年3月刊行予定)、「伊藤道郎の舞踊創作と特徴―関係者の証言から探るアーニー・パイル劇場のステージ・ショウ―」(『実践女子大学文学部紀要』63、2021年3月刊行予定)にまとめた。

伊藤道郎とアーニー・パイル交響楽団(1946 年12月6日)[SND-J5-017_01]

南米風の衣装でポーズする専属舞踊団員「アーニエット」[SND-J1-12_014_014_01]

公募研究課題2

栗原重一旧蔵楽譜を中心とした楽士・楽団研究

昭和初期の演劇・映画と音楽

代表者

中野正昭(明治大学 文学部 兼任講師)

研究分担者

白井史人(名古屋外国語大学 世界教養学部 講師)

毛利眞人(音楽評論家)

山上揚平(東京大学大学院 総合文化研究科 特任講師)

小島広之(東京大学大学院 総合文化研究科 博士課程)

研究目的

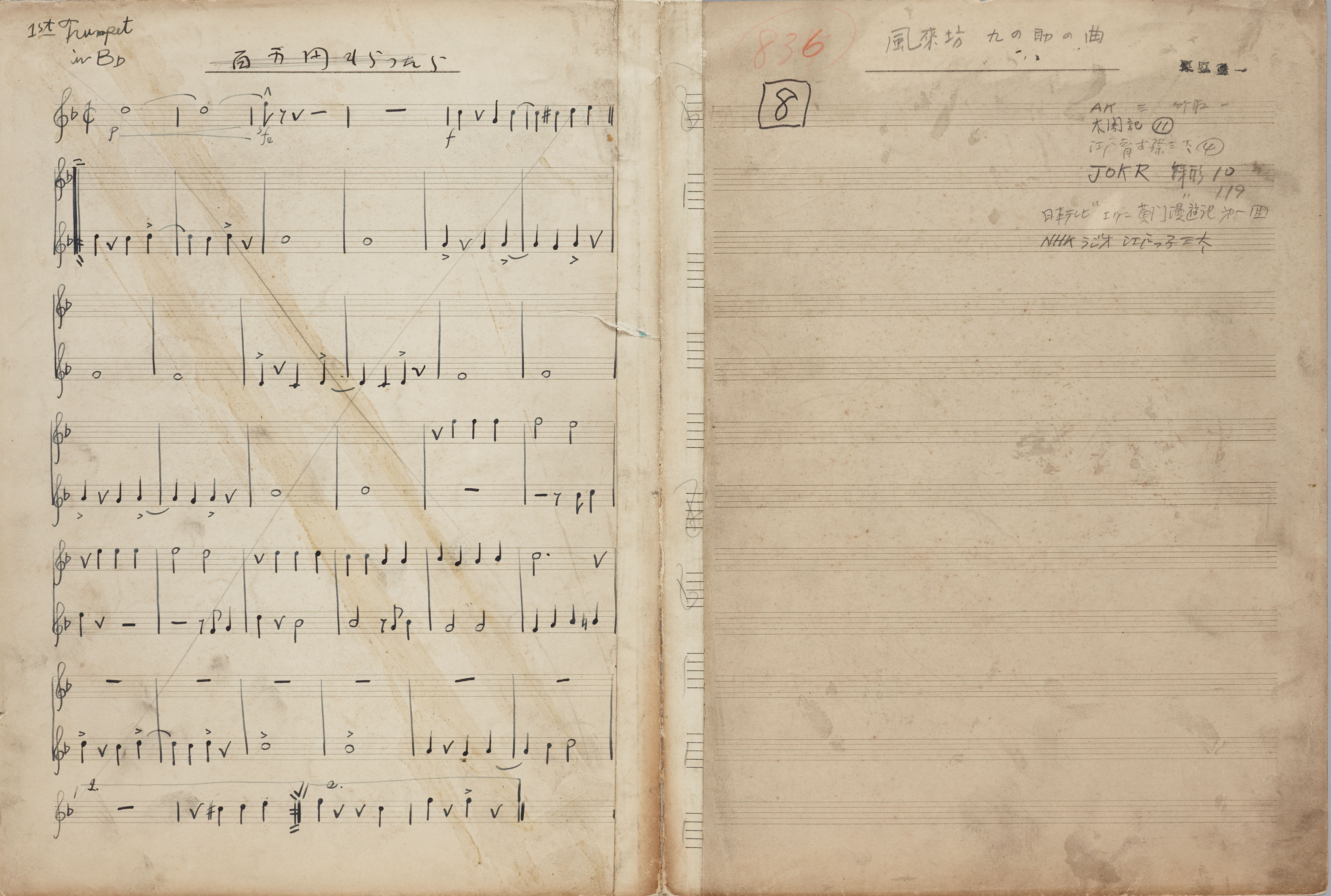

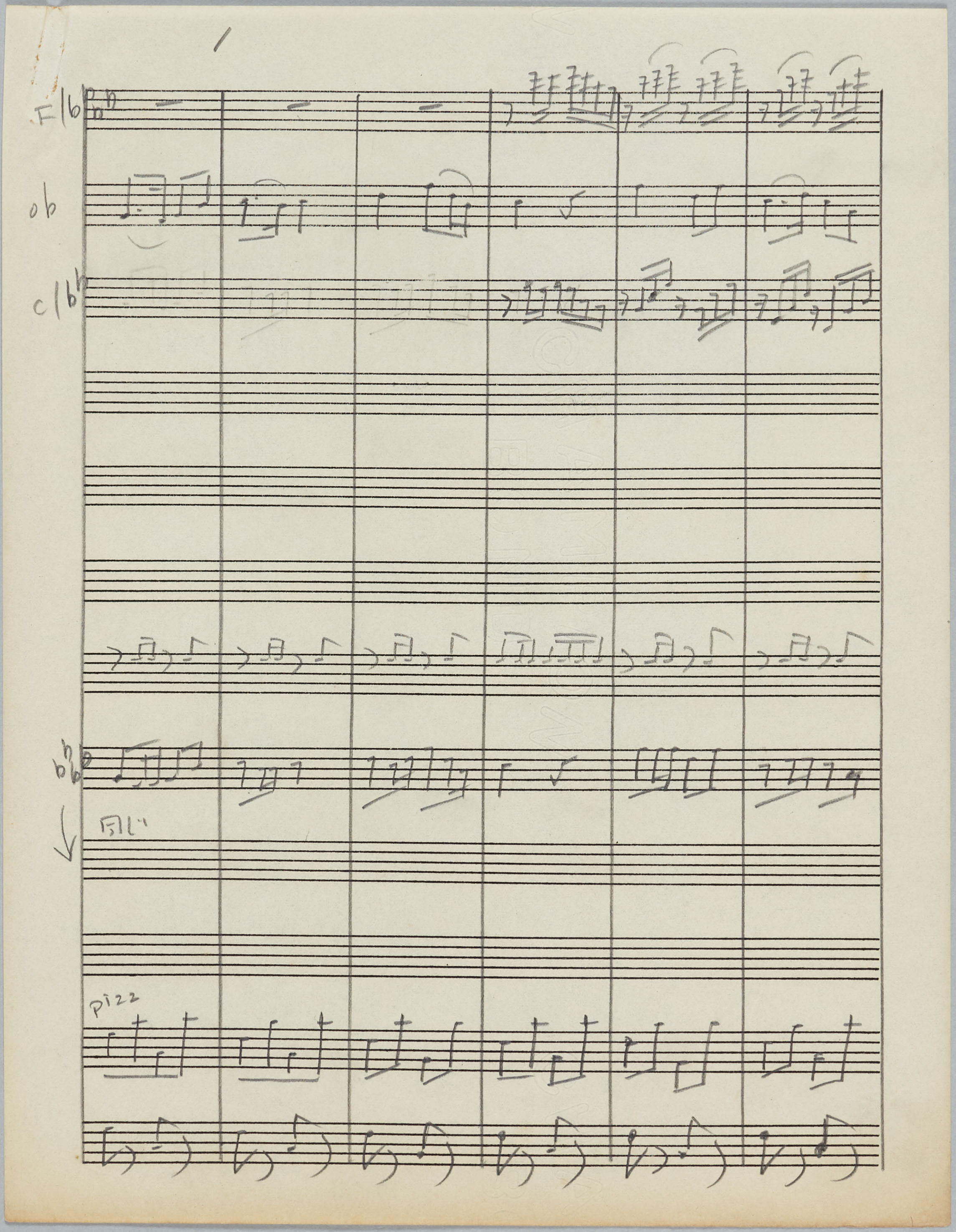

栗原重一(1897-1983)は昭和初期にエノケン楽団、松竹キネマ演芸部、さらにトーキー初期のPCL 映画製作所などで活躍した音楽家である。本研究はその旧蔵楽譜の一部である「エノケン楽団・栗原重一旧蔵楽譜(約1000点)」の調査・分析を行う。2019 年度までに実施した楽譜資料(約700点)の基礎調査の成果を踏まえ、同時代の文献資料や、関連する楽譜コレクションの調査を組み合わせて研究を進める。栗原がともに活動した榎本健一(1904-1970)およびその周辺の楽士・楽団の活動実態の実証的研究を通して、広く同時代の演劇、音楽、映画を横断する興行や作品生成の過程を解明することを目指す。

研究成果の概要

楽譜資料の調査・分析

昨年度までの2 年間の調査を通じて、栗原旧蔵楽譜資料のうち、2016 年度に購入した第1次購入分と、第2 次購入分の一部の約700点の目録を作成し、輸入譜や作品別の手稿譜などが混在する資料の概要を把握した。本年度は、新たにデジタル化した約400点の資料のうち約200点に関して、分担者・小島を中心に目録作成を進め、概要を把握することができた。

今回新たにデジタル化された資料は、昨年度までの調査で明らかとなった楽譜資料と同種の印刷譜および手稿譜が中心である。昨年度に実施した瀬川昌久氏へのインタビューおよび調査の成果を踏まえると、館蔵資料は、栗原の没後に瀬川氏が譲渡された状態から一部が散逸しており、別系統の楽譜資料も若干数混在している可能性が高い。所蔵印や楽曲の出典調査を体系的に進展させたことで、本資料群の収集・保存・使用のプロセスを明らかにするためのより詳細な調査の基盤を築くことができた。今後は、演奏上の指示や日本語訳された歌詞などの書き込みの詳細に関する調査へとつなげていく。

同時代の楽譜コレクションや関連資料のデジタル化および考証

瀬川昌久氏の旧蔵資料のうち、栗原重一と同時代に活動していた音楽家・菊池滋彌関連の資料や、昨年度に購入した榎本健一関連の舞台写真アルバムをデジタル化した。さらに分担者によるオンラインでの内部検討会を経て、2021年2月15日に中間報告として研究会を実施し、栗原資料と関連資料との考証を進めた。コロナ禍における調査および考証には課題も残ったが、デジタル化資料を活用した目録作成とオンラインでの研究会で一定の成果が挙がった。今後、インタビュー調査、演奏や上映などを含めた楽譜資料の活用、国内の関連する資料館での調査などをいかに持続させるか、模索していきたい。

『楽譜 風来坊九の助の曲』(カバー、手稿総譜)[KRH47793_0001, 0025]

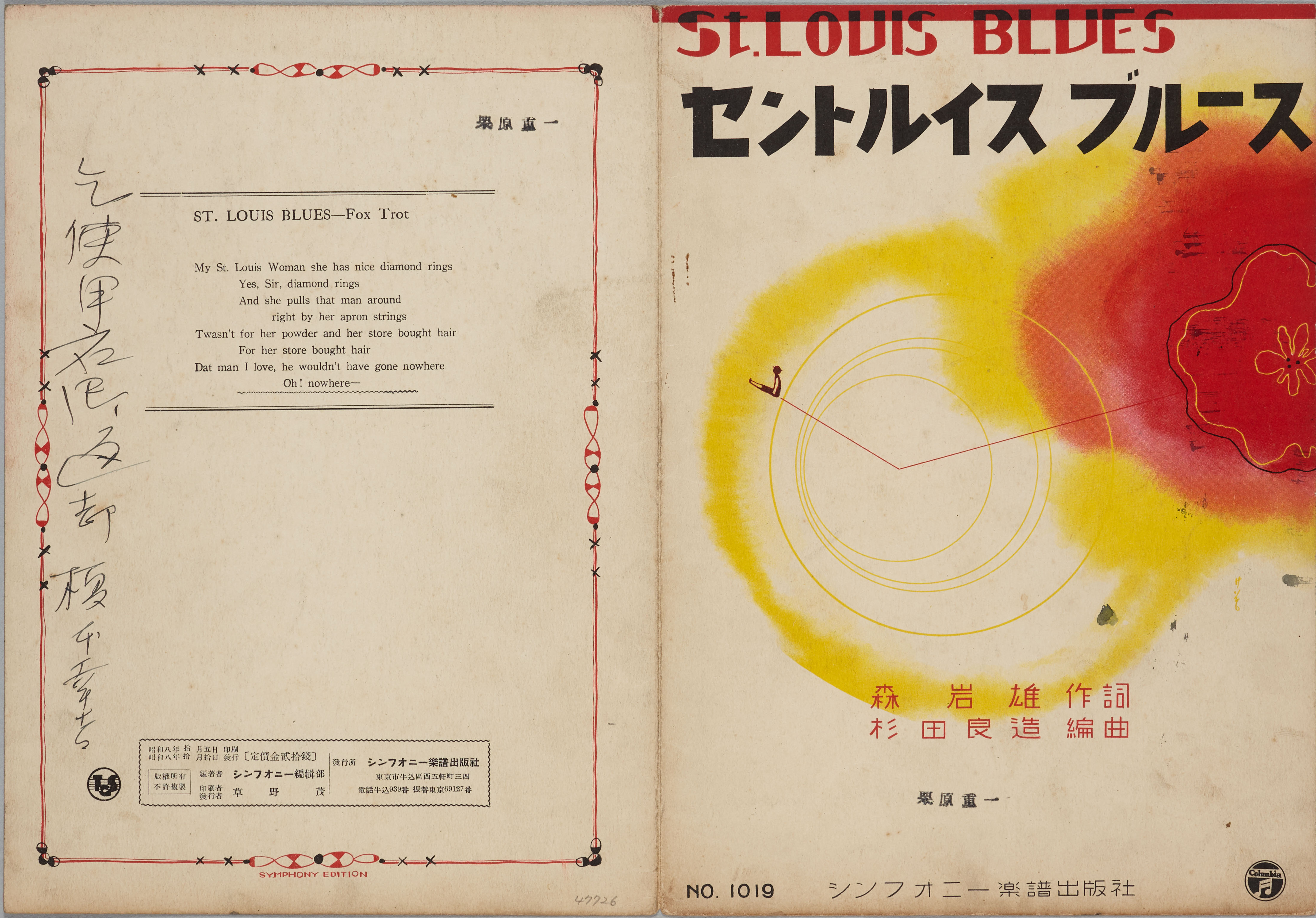

『セントルイス ブルース』表紙[KRH47726_0003]

公募研究課題3

映画宣伝資料を活用した無声映画興行に関する基礎研究

代表者

岡田秀則(国立映画 アーカイブ展示・資料室 主任研究員)

研究分担者

紙屋牧子(武蔵野美術大学 造形学部 非常勤講師)

柴田康太郎(早稲田大学 演劇博物館 次席研究員)

研究目的

本研究は、演劇博物館が所蔵している「大正・昭和初期映画館チラシ」の調査を行い、国立映画アーカイブ所蔵の同時代の映画宣伝資料との比較検討を通じて、日本の無声期映画興行に関する基礎研究を進める。同時代は映画館ごとに専属の活動写真弁士と音楽伴奏を付した興行が主流であり、また独自のプログラムであることも多く、それらを網羅的に把握するのは困難と言えるが、その様相の一端を捉えるための手がかりとなるのが、今回の調査対象となる映画館チラシとその他の映画宣伝資料である。本研究では、これらの資料を読み解くことにより、無声期映画興行の実態を解明することを目指す。

研究成果の概要

本年度は当研究チームが研究対象とする約千点の「大正・昭和初期映画館チラシ」のデジタル化された画像を元に同資料の全貌を把握すると共に目録の完成に向けた調査・検討を進めた。併せて、国立映画アーカイブを中心に、他施設が所蔵する関連資料の所蔵調査・資料収集もおこなった。草創期の日本映画の興行に関する研究は国内外で活発化していると言え、今後の映画学発展への更なる貢献が期待できる一方で、ノンフィルム(映画関連)資料のうち映画館プログラムやチラシといった映画宣伝資料は、これまで収集・研究対象として必ずしも優先順位の高いものとして認識されてこなかった。従って国立映画アーカイブ等にとっても未だ検討すべき課題を残しているという現状をふまえ、目録の整備に向け予め十分な検討をおこなうための研究会(対面およびオンライン)を12月23日に演劇博物館にて開催した。研究会では、ノンフィルム資料の整理に長年携わってきた、佐崎順昭(研究協力者/国立映画アーカイブ客員研究員)による「演劇博物館所蔵「大正・昭和初期映画館チラシ」のカタロギングと研究活用:国立映画アーカイブの事例と比較して」というテーマでの講演のほか、映画宣伝資料の調査・分析を通じた映画史研究の新たな可能性等について意見交換をおこなった。研究会ではさらに、演劇博物館が所蔵する無声期の映画館で使用されていた楽譜(ヒラノコレクション)と関連付けた研究の可能性や、無声期の映画館情報の網羅化の必要性についてなどの検討も為され、後者については、大正末期刊行の映画年鑑などを元にした映画館リストの作成に着手するに至った。

以上の成果は、岡田秀則、紙屋牧子、柴田康太郎、白井史人(研究協力者/名古屋外国語大学)が登壇し3月11日に開催予定のオンラインによる公開研究会「演劇博物館所蔵「大正・昭和初期映画館チラシ」が埋める無声映画史の隙間」にて公表する見込みである。

浅草公園 三友館のチラシ(1925 年)[NFM075-001]

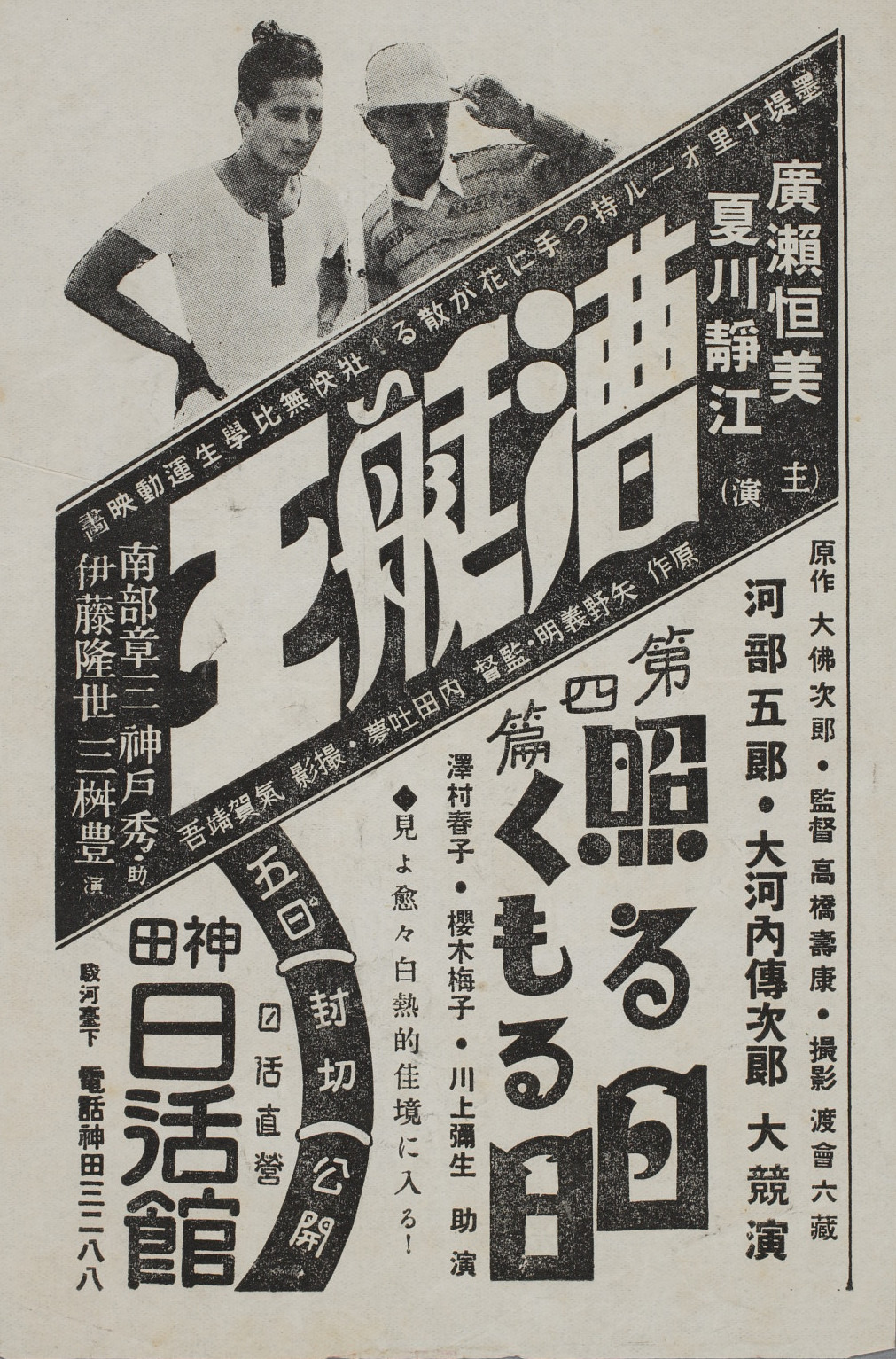

神田日活館のチラシ(1927 年)[NFM001-001]

公募研究課題4

役者絵本の研究

代表者

桑原博行(早稲田大学 演劇博物館 招聘研究員)

研究分担者

岩田秀行(跡見学園女子大学 文学部 名誉教授)

倉橋正恵(立命館大学 衣笠総合研究機構 客員協力研究員)

加藤次直(東海大学 現代教養センター 准教授)

齊藤千恵(早稲田大学 演劇博物館 招聘研究員)

中村惠美(立命館大学 衣笠総合研究機構 客員協力研究員)

桑野あさひ(日本スポーツ振興センターハイパフォーマンススポーツセンター)

研究目的

役者絵本は、歌舞伎役者の肖像を主材とした絵本であり、ある種の役者名鑑的な要素も持ち合わせている。元禄期から近代まで長期にわたってその出版が見られ、各時代に活躍した役者の絵姿が確認できる。各時代の役者絵本を調査集成し、その画像データによって、各時代時代の役者とその似顔が判別可能となるような基礎資料を供することが本研究の目的である。特に、演劇博物館では、著名な役者絵本のほとんどを所蔵しており、研究進行に伴い蓄積される演劇博物館の資料群をデータ化し、資料目録を併せて公開する等の成果発信をおこなう。

研究成果の概要

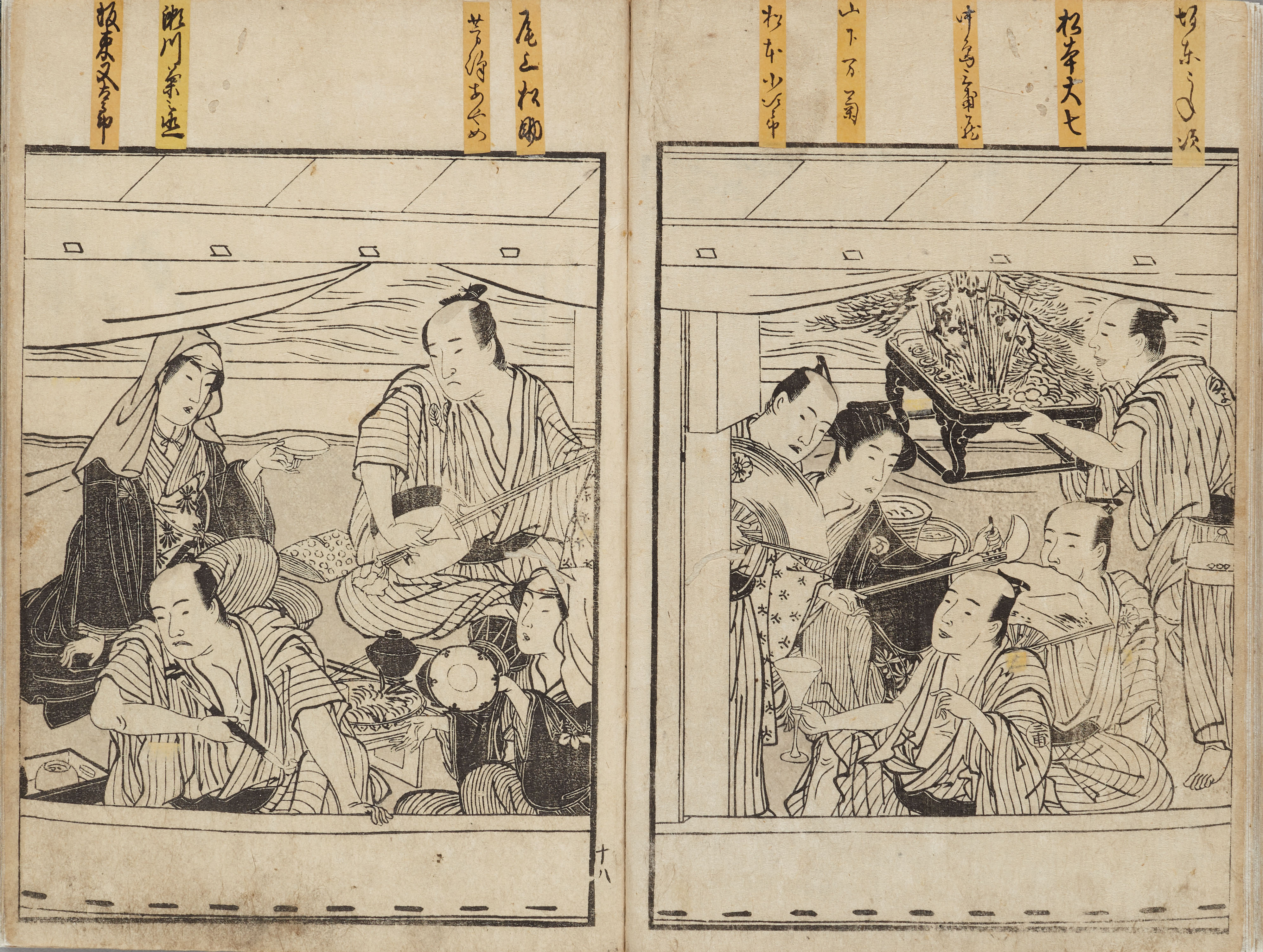

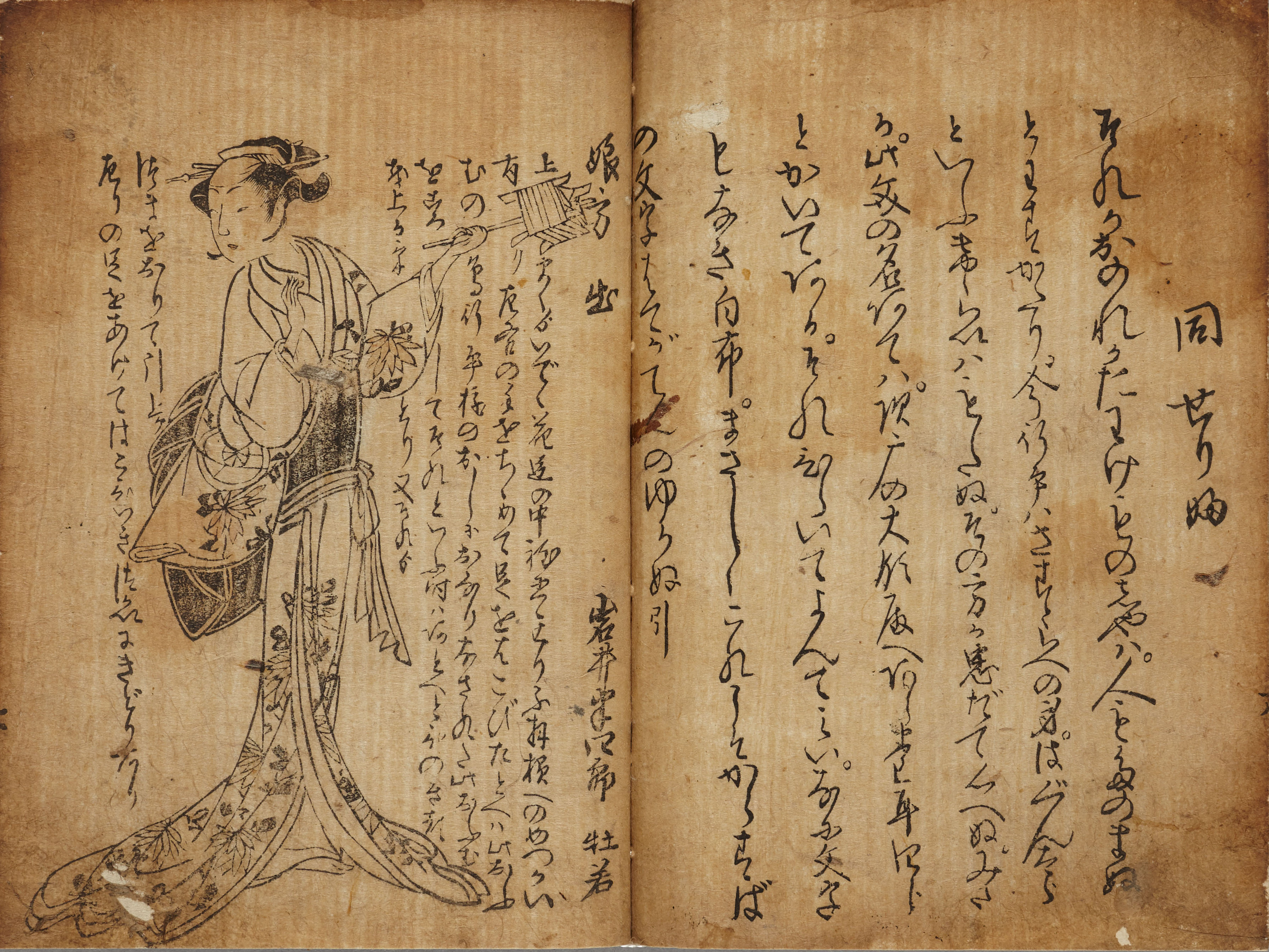

本年度は、研究対象とすべき役者絵本基本目録の作成が完了した。また、そのうちの演劇博物館所蔵の役者絵本16点(26冊、1,119コマ)の撮影を行って、研究及び公開用の基本資料を整えるとともに、研究分担者がそれぞれ担当を決め内容解説作業を進めた。

役者絵本は、そのほとんどが版本であるため、他機関にも所蔵はあるが、多くは単独である。しかし演劇博物館は役者絵本のほとんどを、しかも複数(多いものでは10 セット以上)所蔵しているのが特色である。調査の結果、伝来の好い本が多く、今回の調査範囲では、坪内逍遙旧蔵本として『俳優楽室通』『俳優三階興』『戯子卅二相点顔鏡』『俳優相貌鏡』『歌舞妓雑談』『戯場一観顕微鏡』『三都俳優水滸伝』、伊原青々園旧蔵本として『戯子卅二相点顔鏡』『歌舞妓雑談』、幸堂得知旧蔵本として『役者夏の富士』、安田善次郎旧蔵本(さらに古くは石塚豊芥子旧蔵)として『役者身振氷面鏡』、石橋幹一郎旧蔵本として『絵本舞臺扇』等が確認出来た。特に貴重なものとしては、勝川春章画『役者夏の富士』(安永9 年[1780])であろう。この本には役者名が書かれておらずその判定が難しいが、その総てにわたって歌舞伎通の旧蔵者幸堂得知が役者名を付箋で貼り込んだものである。

内容検討の結果では、安田文庫旧蔵の『役者身振氷面鏡』は2セットあり、一本は稀書複製会本の底本と思われるが、もう一本には『氷面鏡』と同シリーズの、今まで知られていなかった別本が含まれていることが分かった。また『芝居細見三葉草』と『三芝居細見』とは「日本古典籍総合目録データベース」では別に立項されているが、同一のシリーズで、途中国貞の挿絵が加わってからは三座出演の役者似顔や三座の上演実態を反映した舞台図が描かれ、評判記や絵本では得られない情報を有していることが分かった。

来年度は、演劇博物館の未撮影分、および他機関の所蔵本の調査撮影をも行い、演劇博物館に所蔵のない本をも含めて役者絵本基礎資料として成果を発表できるように研究を進める予定である。

勝川春章画『役者夏の富士』の幸堂得知書き入れ[ro15-00586_020]

『役者身振氷面鏡』の未紹介別本部分[i11-00807_014]

公募研究課題5

坂川屋旧蔵常磐津節正本板⽊の基礎的研究

代表者

竹内有一(京都市立芸術大学 日本伝統音楽研究センター 教授)

研究分担者

鈴木英一(早稲田大学 演劇博物館 招聘研究員)

常岡亮(常磐津協会 理事)

阿部さとみ(武蔵野音楽大学 非常勤講師)

前島美保(東京藝術大学 非常勤講師)

研究目的

坂川屋は、幕末の1860 年に板株を常磐津正本板元の伊賀屋から受け継いで再刊を続け、以後昭和期まで新刊も行い、昭和62年頃まで板木で稽古本を刷り立てた板元である。江戸期創業の木板印刷業として最後まで板木を刷り続けた板元の一つとみられ、坂川屋に赴いて稽古本を仕立ててもらった経験を有する常磐津節伝承者も、今なお少なくない。本研究は、この板元が所蔵した板木、約800点の資料群を研究対象とし、その目録を作成、公開することによって板木群の全貌を明らかにすることを目的とする。2020 年度は名題単位の簡易目録、2021年度は板木一枚ごとの詳細目録の作成を目指す。

研究成果の概要

今から20 数年前の1994 年から1996 年にかけて、鈴木と竹内は、旧坂川屋板木の保管者らの意向を受け、本研究対象資料である板木群の予備調査を行い、その成果を1996 年9月楽劇学会第13回例会において板木の名題一覧を添えて報告した縁がある。その後ほどなく鈴木の尽力により演劇博物館へ寄贈された板木群は、その量の多さ、素材的な扱いにくさ、デジタル化がいまだ普及していなかった時代背景を要因とし、長らく演劇博物館の収蔵庫で眠っていた。

よってまずは板木群の予備調査から演博に寄贈されるまでの動向の整理、寄贈後から現在までの資料群の保存概況の調査、演博による板木撮影データと板木現物および整理番号との照合を行うことから調査研究に着手した。

重くてかさばる板木の出納に際しては図書館および演劇博物館の担当者に多大なご負担をかけたが、その甲斐あって板木撮影データと板木現物との照合、板木の現況確認を進めることができた。それによって、目録編集作業に不可欠である撮影番号と旧板木番号の対応リストの作成、撮影データの不備(未撮影ないし撮影データが存在しない板木があること)の確認と今後の撮影方針の検討、板木の保存状態の確認(損傷や劣化の有無)を遂行した。

以上のような作業と現存する撮影データ、前述の予備調査時の調査データを総合して資料台帳(データベース)を作り、それをもとにして、2020 年度の目標である簡易目録を作成した。目録は冊子媒体で公開される予定である。

今後2021年度には、板木1枚ごとの書誌的精査を進め、それをもとに詳細目録を作成し、併行して、常磐津稽古本の出版システムを板木の側面から考察、近世邦楽ひいては近世の文芸・社会における板木の存在意義と価値について多角的な考察を深めていきたい。

なお、研究協力者の重藤暁(江戸川大学非常勤講師、早稲田大学エクステンションセンター講師)、小西志保(京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター共同研究員)の両氏には、板木の書誌的調査の補佐、データ作成等でたいへんお世話になった。

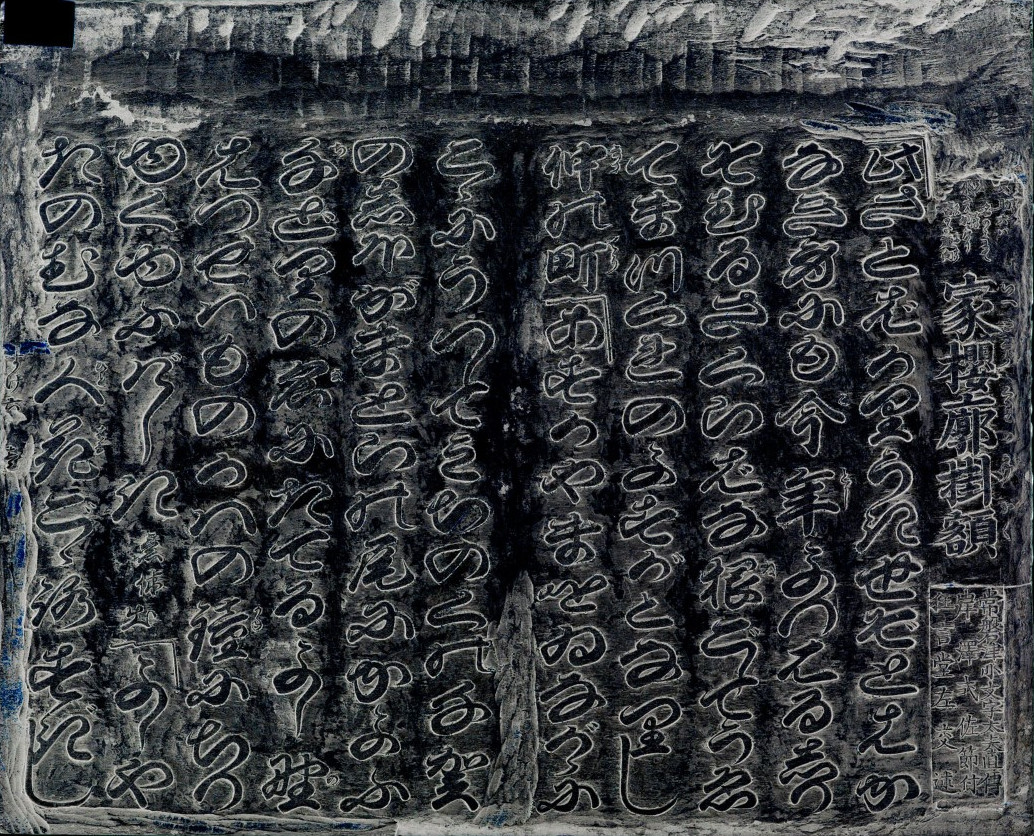

常磐津稽古本「家桜廓掛額」(いえざくらくるわのかけがく)の初丁にあたる板木(写真は左右反転)。本文は板木の両面に彫られ、本曲では2枚4 面(本文全4丁)で構成される。明治3 年(1870)3月守田座初演、5 世尾上菊五郎の助六の出端に使用された曲で、内題下に版刻される狂言堂左交の作詞、6 世岸沢式佐の作曲。舞踊は大阪の山村流などに残る。浄瑠璃方の常磐津派と三味線方の岸沢派が分離していた時期の岸沢派の作品であるため、のちに初刊時の内題下を修刻して常磐津の直伝名とした痕跡が板木に残る。[登録番号]29888-737(31-01)