2020(令和2)年度

共同研究課題

2020(令和2)年度共同研究課題一覧

- 別役実草稿研究(梅山いつき)

- 千田資料によるアーニー・パイル劇場の基礎研究 ―― 1946 年から 1948 年までの伊藤道郎の舞踊実践とジャンルを越境した活動記録(串田紀代美)

- 栗原重一旧蔵楽譜を中心とした楽士・楽団研究 ―― 昭和初期の演劇・映画と音楽(中野正昭)

- 映画宣伝資料を活用した無声映画興行に関する基礎研究(岡田秀則)

- 役者絵本の研究(桑原博行)

- 坂川屋旧蔵常磐津節正本板⽊の基礎的研究(竹内有一)

- 新型コロナウイルス感染症の影響下における日本演劇界の調査研究(後藤隆基)

- COVID-19影響下の舞台芸術と文化政策 ―― 欧米圏の場合(伊藤愉)

- 博物館・美術館・図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防策に関する調査(佐藤夕紀・久利希)

- 人形浄瑠璃を主とする太閤記物近世演劇の基礎資料調査と研究(原田真澄)

- 土方与志のモスクワでの生活(伊藤愉)

- 初代水谷八重子資料の調査による貫戦期新派の研究(後藤隆基)

- 日本映画産業にみる性的少数者の表象をめぐる作品製作・興行・解釈に関する基礎研究(久保豊)

- 近代日本における『桃花扇』の受容について ―― 東京専門学校を中心に(李思漢)

- 松竹座チェーンの興行における映画上映とアトラクション上演(柴田康太郎)

特別テーマ研究課題1

新型コロナウイルス感染症の影響下における日本演劇界の調査研究

代表者

後藤隆基(早稲田大学 演劇博物館 助教)

研究分担者

高萩宏(東京芸術劇場 副館長)

内田洋一(日本経済新聞 編集委員)

阿児雄之(東京国立博物館 学芸企画部 博物館情報課 情報管理室 主任研究員)

橋爪勇介(美術出版社 ウェブ版「美術手帖」編集長)

埋忠美沙(お茶の水女子大学 基幹研究院人文科学系 准教授)

課題概要

新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、中止・延期になった演劇公演の実態調査、情報・資料収集を行い、公演リストと関連年表等の作成を実施する。その成果の一部は、チラシ画像を用いたオンライン展示で公開・発信を予定しており、将来的には諸資料による現物展示も視野に入れ、演劇という視座からコロナ禍の時代相を浮かびあがらせることを企図している。

研究成果の概要

2020 年の日本の舞台芸術界は、2月下旬以降、新型コロナウイルス感染症(以下「コロナ禍」と略記)の感染拡大の影響を受けて、数多くの公演が中止あるいは延期を余儀なくされた。とくに4月7日に特別措置法にもとづく緊急事態宣言が発出されたことで、さまざまなジャンルで、文化産業が機能を停止した。その期限は小出しに延長されつづけ、5月25日に宣言解除。舞台芸術分野においては、ガイドラインに沿った細心の対策をとったうえで、徐々に劇場再開の動きがはじまっているが、公演関係者に感染者が出たり、社会全体の感染者数が増加したり、常に薄氷を踏むような情勢の下で公演がおこなわれている。

本研究では、コロナ禍による中止・延期公演の実態調査を中心に、情報の集積と資料収集をおこなってきた。コロナ禍の影響下にある〈現在〉を演劇という視座から歴史化すること。かつ2020 年に上演が叶わなかった公演を、関係者個々の「記憶」の内側にのみとどめず、公の「記録」としてまとめ、後世に伝えることを企図したものである。具体的には、中止・延期公演のリスト化と関連年表稿の作成を進めるとともに、それらの成果の一部は、チラシ画像等を用いたオンライン展示「失われた公演―コロナ禍と演劇の記録/ 記憶」として、最初の緊急事態宣言発出から半年にあたる10月7日から公開を開始した。

当初公開したチラシ等の画像は63点。2021年1月5日現在では150点となった(チラシも含めた提供資料数は620点以上)。公演関係者からのコメント等も併載することで、事態に遭遇した方々の「言葉」による記憶のアーカイブをめざした。くわえて、単体の公演だけでなく、コロナ禍に見舞われた舞台芸術界についてのメッセージも、多くの方からご寄稿いただいている。

当館の調査では2月下旬以降、1200 公演以上の公演(ステージ数ではなく、タイトルで計数している)が中止・延期されたことがわかっているものの、それらすべてに資料提供依頼等のアクセスができておらず、まだ調査の届いていない公演も多い。今後も関係機関等の協力を仰ぎながら、中止・延期公演の実態調査と資料収集を継続し、オンライン展示も随時更新していく予定である。

また、2021年度春季企画展として、本研究によって得られた情報や知見、資料等を用いた現物展示を開催予定であり、舞台芸術を通してコロナ禍に覆われた時代相を浮かびあがらせたい。オンライン展示や現物展示に関しては、各分野の専門家である、本研究の研究分担者に助言をいただきながら、企画を検討し、準備を進めていく。

特別テーマ研究課題2

COVID-19影響下の舞台芸術と文化政策

欧米圏の場合

代表者

伊藤愉(早稲田大学 演劇博物館 助手)

研究分担者

萩原健(明治大学 国際日本学部 教授)

藤井慎太郎(早稲田大学 文学学術院 教授)

田尻陽一(関西外国語大学 名誉教授)

戸谷陽子(お茶の水女子大学 人文科学系 教授)

大崎さやの(イタリア演劇研究家)

辻佐保子(早稲田大学 文学学術院 講師(任期付))

田中里奈(明治大学 国際日本学部 助教)

課題概要

新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、国内外を問わず、舞台芸術は深刻なダメージを受けている。この状況を受け、国外の演劇の現状を、各地域言語圏を専門とする研究者が集い、情報を集約し、広く社会に提供することを目的とする。

研究成果の概要

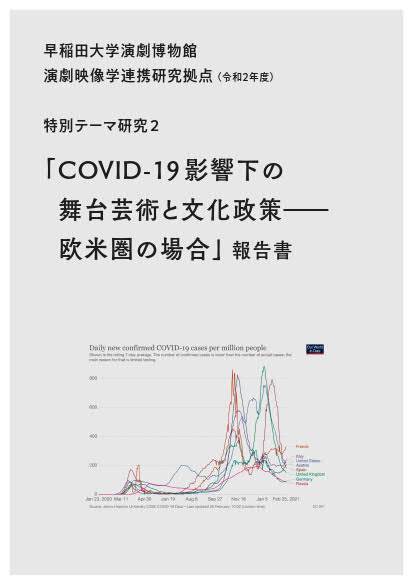

本研究プロジェクトでは、欧米圏(フランス、ドイツ、オーストリア、スペイン、イタリア、イギリス、アメリカ合衆国、ロシア)を対象としたコロナ禍における舞台芸術の状況と文化政策を調査した。各国の文化政策、演劇界の状況も様々であるため、参加者各自が専門とする言語圏の主要な都市圏を対象に調査し、2020 年9月以降、月に一度の研究会をオンラインで行なってきた。国外の舞台芸術の状況に関する報告は、日本国内においても各種媒体で確認できるが、本テーマ研究では、広く社会との関係という観点から、文化政策を軸に、各国の舞台芸術状況を中長期的な視野で捉えることを目的とした。

欧米圏では、3月中旬にコロナウイルス感染拡大の第一波が確認されてから、迅速な文化支援策が発表され、各国政府は率先して文化活動を保護しようとしているかのようにも見えた。例えば、フランスでは3月18日、ドイツでは3月23日に大規模な緊急支援策が発表された。しかし、こうした文化政策も「手厚い保護」と簡潔に評価できるほどに事態は単純ではない。また、フランスやドイツに比べ、ロシアではコロナ禍を受けた明確な支援策は確認しがたい点も指摘されるだろう。あるいは、ドイツでは文化政策の主体が州ごとであるのに対し、オーストリアでは連邦政府が文化政策の舵取りを行なっているように、各国内においても、その文化政策の状況は非常に様々である。なお収束の道筋が見えないコロナ禍にあって、本テーマ研究プロジェクトが提示できるのは、あくまで限定的な側面にすぎないが、各国がこうした状況の中で、どのように文化を捉え位置付けていたか、どのような対応が確認できたかを記録し、のちの調査研究のための情報として残すことで、社会に還元することを重視した。本テーマ研究の成果は、演劇博物館演劇映像学連携拠点HP、および2021年春季企画展における配布物で公開予定である。

特別テーマ研究課題3

博物館・美術館・図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防策に関する調査

代表者

佐藤夕紀・久利希(早稲田大学 演劇博物館 補修係)

課題概要

新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、演劇博物館をはじめ世界中の博物館・美術館・図書館が閉館を余儀なくされた。この研究課題は、2020年度初頭の基本方針が定まらない緊急事態宣言下において、博物館の再開に向けて各地の博物館・美術館が取るべき対策方針等の調査を調査するものである。調査結果は報告書として演劇映像学連携研究拠点のウェブサイトで公開するとともに、演劇博物館の開館に向けた協議に活用する。

研究成果の概要

新型コロナウイルス感染症が拡大した2020 年度、演劇博物館も長期の休館を余儀なくされた。演劇博物館の補修係ではこの休館に際し、演劇博物館が再開館時に求められる対策、また資料の扱いに求められる感染症対策を調査した。国内外の博物館・美術館・図書館関係団体のWEBサイトを中心に、博物館等施設の再開へ向けた対策の情報収集を行った。この調査は、日本博物館協会と日本図書館協会がガイドラインを公表し、基本的な感染症対策の指針が示された5月14日時点でひと区切りとした。その後、調査結果は5月19日に「博物館・美術館・図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防策に関する調査報告」としてまとめ、演劇映像学連携研究拠点のウェブサイト上で公開した。報告書では、5月中旬時点までに国内および国外の博物館・美術館・図書館関係団体が公表した新型コロナウイルス感染拡大予防策を「調査リスト」にまとめてその傾向を記し、他の施設との情報共有を図るとともに、この時期の試行錯誤の記録を将来に残すことを目指した。なお、報告書発表後の動向を踏まえ、演劇博物館の年報『EnpakuBook』には、報告書の概要とともに、感染症拡大防止策としての資料の隔離・消毒の情報を紹介した。