拠点の目指す役割

演劇映像学は他の文芸諸分野と同じく、言語の壁によって世界的な共通テーマを設定しにくいという限界がある。言語圏ごとに特異な演劇文化を有する一方で、1945年以降は、現代の舞台技術や映像技術はほぼ地球的規模において共通しているという現象もある。

しかし共通技術成立以前はやはり個々の文化伝統による特異な技術を有していたわけであるから、演劇・映像技術のグローバル化にいたる道筋を比較研究することにより、相互の技術の関連性を遡源的に追究することが必要である。

また現代演劇や映画を主導する西欧の演劇映像研究においては、600年以上にわたる伝統を有する能楽や400年の伝統を保つ文楽・歌舞伎など、世界でも例を見ない日本の伝統演劇に注目し、これを研究することで自らの演劇世界を見直そうとする動きが活発化している。現代演劇や映像の分野でも、アジア・アフリカ圏で最長の伝統を有する日本の新劇や、今や世界をリードしつつある日本のアニメに対する、海外研究者の関心は高い。

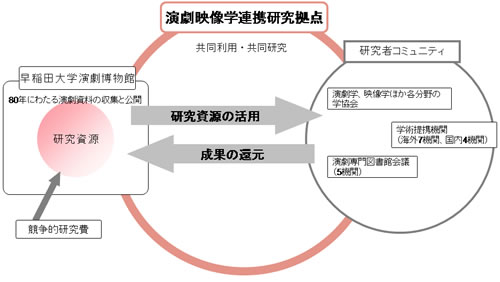

これらの文化財を大量に所蔵するのが演劇博物館なのであるが、この研究資産を全世界の演劇映像研究者の利用に供することは、本館創立の理念であった。また逆に、演劇博物館にはない研究資源も少なからずあり、それらを共同利用させてもらえることも、学問の進展のためには不可欠の前提である。

つまりこれは一私学という境界を越えて、世界の研究者の共同利用機関としての機能の一部を担うことにつながるのである。このような理念に基づき、本拠点は、世界的レベルで演劇映像に関する研究情報のハブとなることを目指すものであり、大きく言えば、世界的な規模で人文科学のレベルを大きく飛躍させることを目指すものである。具体的には、内外の研究者に対する研究情報の発信とレファレンス・サービスの拡大、資料の現物に触れてさらに研究を進展させようとする研究者に対する積極的な支援と研究機会の提供、世界中の主要演劇研究拠点との共同研究と情報交換、演劇映像分野の振興につながるような諸事業に対する無償の資料提供などを目指す。