2017年度公募研究課題3「視覚文化史における幻燈の位置」

国際シンポジウム

日本のスクリーン・プラクティス再考

視覚文化史における写し絵・錦影絵・幻燈文化

基調報告2

スクリーン学:投影されたイメージのメディア考古学へ向けて

Screenology: Toward a Media Archaeology of the Projected Image

エルキ・フータモ

こんにちは。本日はこの話題についてお話できることを、大変光栄に思います。 私はマジックランタンとスライドの愛好家ですが、また同時に日本の伝統的なマジックランタンの上映のファンでもあります。たとえばみんわ座の写し絵は何度も拝見したことがあり、この後のプレゼンテーションも楽しみにしています。

ただ、今日はマジックランタンとその投影についてお話しするというよりも、より大きな文化的な文脈についてお話ししようと思います。というのも、私はこうしたメディアの形態について研究し、理解するための「スクリーン学 Screenology」の探求に携わっているからです。このScreenologyという考え方を日本で初めて紹介したのは、2004年の(日本映像学会の)『ICONICS』ジャーナルにおいてです。それから10年以上経っておりまして、今400ページの書籍へと発展して、間もなく完成する予定です。

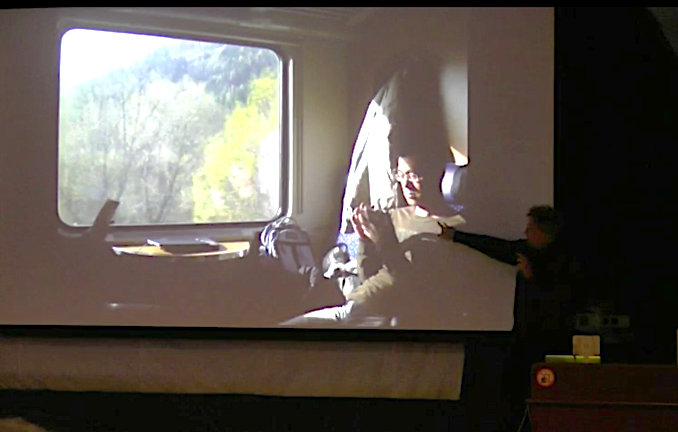

現在、私はScreenologyの研究をしていますが、伝統的な映画やマジックランタン・ショーのような形態だけが必ずしもそのモチベーションとなっているわけではありません。現在、学生たちと接していると、また日本でも世界でもどこに行っても、人々は自分の手の中にあるスクリーンに没頭しております(スライド)。私はヨーロッパで様々な場所に旅行していますが、何時間か一緒に列車で旅をする途中で、この人が手元のスマホから目を離したのは一回だけでした。駅に止まった時だけ、目を上げたのです。この列車はアルプスを通ったのですが、ヨーロッパで一番美しいと言われているアルプスの景色を、この人は一度も見ませんでした。

私はScreenologyの研究について、『シネマ』誌にこのように書いたことがあります。

「日常生活の実践の一部になっているため、スクリーンは目に見えなくなってしまっている(invisible)のである。スクリーンは知覚やインタラクションを媒介しており、その過程で自らの存在、アイデンティティを消してしまう。私たちはスクリーンを見ているのではない。私たちはスクリーンが伝えるものを見ているのだ。しかしここにはそれ以上の含意がある。スクリーンはそれ自身の歴史を隠してしまう。そして例外的なオブジェクトである、常に存在している非存在(ever-present nonpresence)の一種に変わる」[01]

これが私がScreenologyと呼んでいる、メディア研究の仮説的な一部門の研究を進めている理由の一つです。Screenologyは、「設計された人工物としてのスクリーンのみならず、それらの使用法や他の文化的形態とのメディア横断的な関係、そして異なる時間、空間においてそれらを取り囲んできた言説」に焦点を当てるものです。Screenology、あるいはスクリーンの考古学は、スクリーンを再び可視化(visible again)する必要があります。いわば、フレーミングする必要があるのです。そしてスクリーンが被っている非時間的な、歴史なきメディアという幻想を打破する必要があります。

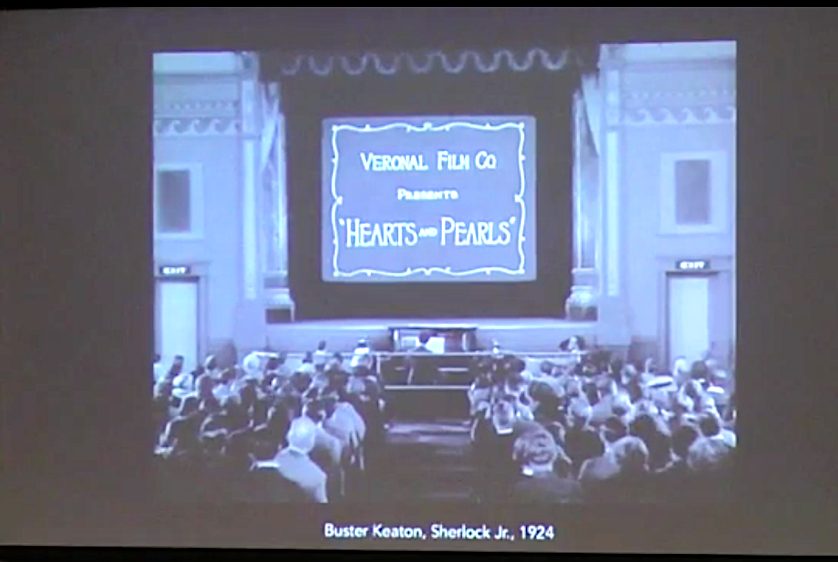

そこで、スクリーンについての私の考え方をお話したいと思います。ただ非常に大きな内容なので、詳しくは今日お話できませんけれども、基本的なアイデアの部分を事例を交えながら話したいと思います。まず、バスター・キートンの映画から話を始めたいと思います。

・ Buster Keaton, Sherlock Jr., 1924

・ 映写技師が夢の中で、スクリーンに映し出されている映画の中へ飛び込むシーンの上映

このバスター・キートンの素晴らしい、古典的なシーンは、Screenologyの一つの重要な側面と関係しています。Screenologyは、単に具体的で物理的なスクリーンやスクリーンを基盤とするアプリケーションに注意の目を向けるだけでなく、スクリーンについての夢やファンタジーに目を向けるものです。

1924年の映画「シャーロック・ジュニア」の1シーンをご紹介しましたが、このシーンでは、現在、投影装置(Projection Dispositive/dispositif)と呼ばれているもの、かつて映画理論の中で、装置(Appartus)、あるいは映画装置(Cinematic Appartus)と呼ばれていたものが重要な役割を果たしています。1970年代から80年代にかけて、装置論(Apparatus Theory)は映画研究において幅広い関心を集めました。しかしその後、しばらくは忘れられていましたが、また現在、修正され、より拡張された形で見直されています。 初期の装置論(apparatus theory)は、あまりにジャック・ラカンの精神分析的な議論に依拠しすぎてきたと言われています。そのため、非常に限定的で、また歴史を無視してきたとされてきました。そこで現在では、この装置論を歴史化すること、そして幅を広げることによって、メディア考古学的な装置理論(dispositive theory)へと展開することが課題となっています。Screenologyは、まさにそのことを目指しているのです。

ただ、理論の話ばかりして退屈させたくはありませんので、手短に、装置論を拡張した「メディア装置Media Dispositive」がどのようなものか説明します。

メディア装置という言葉を、映画装置論と似たようなアイデアを使用しながら、私はより広い意味で使用しています。メディア装置とは、個々のメディウムの要素の概念的な配列(the conceptual arrangement of the element of a medium)であり、ある意味で使用方法、使用の指示書(instruction for use)のようなものです。

メディア装置は様々な要素を含んでいますが、その一つは物理的な装置です。たとえば、それが映画であろうと携帯電話であろうと、物理的な装置の側面があります。また、空間的な要素があります。それらが使用される空間です。そして利用者がいます。物理的な装置は、ある特定の方法で使われることが期待されています。しかし必ずしも利用者は、ここでは映画観客のような場合も含んでいますが、その通りには使いません。つまり利用者は、期待されている使い方と、自分が実際使うことの間で経験の交渉をしているわけです。したがって、装置を与えている側と利用者の側で、利用法には違いがあります。

フランソワ・アルベラ(Francois Albera)とマリア・トルタジャダ(Maria Tortajada)というスイスのローザンヌ大学の二人の学者と私は頻繁に連絡を取っているのですが、彼らの関心と共通している部分があると思います。彼らは大変的確に装置の位置づけを行なっています。すなわち「装置(dispositive)とは、観客と表象、そして観客がその表象にアクセスすることを可能にしている機械(machinery)との間の関係のネットワークである」[2] と定義しています。

私の考えでは、メディア経験の場において装置が活性化されます。装置は常にそこにあるのですが、常に人々に理解され、認識されているとは限りません。なぜなら、それは不可視のコンテクストになっているからです。メディア装置は、私がメディア実践(media practice)と呼ぶものが依拠するモデルを形成します。メディア・プラクティス=実践は、メディア装置を、メディア文化を活性化し続けるモデルの一つとして使用するのです。短い言葉で分かりやすく説明するのは難しいのですが、より詳しくは執筆中の本の中に書いています。

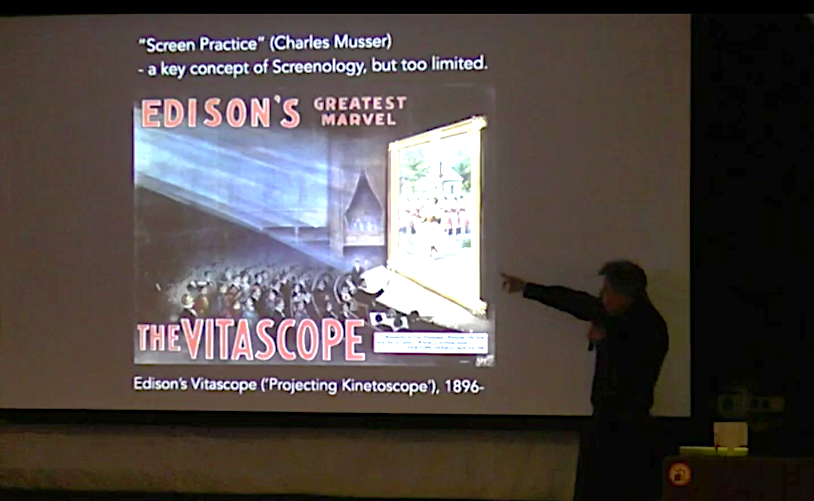

すでに大久保さんが(シンポジウムの趣旨説明で)チャールズ・マッサーのスクリーン・プラクティスの概念について言及しました。スクリーン・プラクティスの概念は、私のScreenologyの一つの要素ではありますが、より広い意味でのメディア文化を理解するためには、これはまだ非常に限定的な概念だと思います。

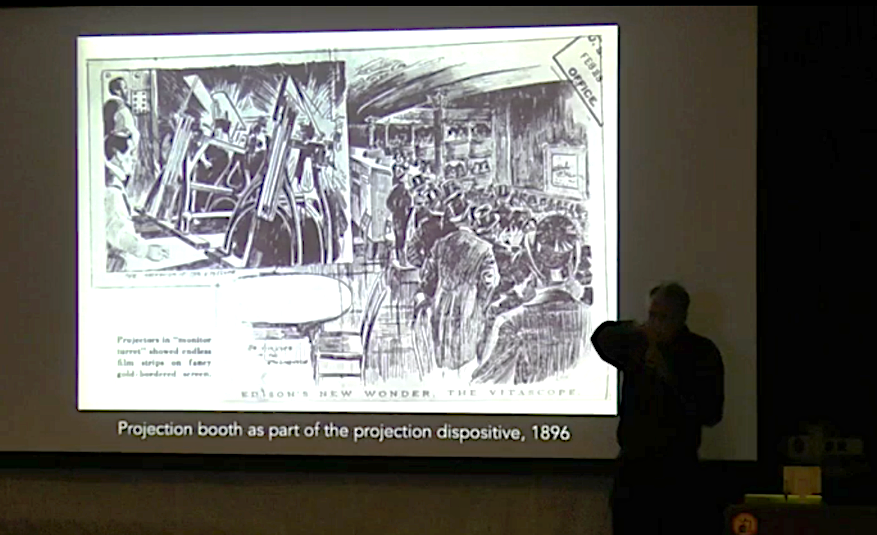

マッサーはスクリーン・プラクティスの概念を、1896年のエジソンのヴァイタスコープの投影のような状況を考えるために提案しました(スライド)。マッサーは映画の投影は、突如として現れたものではなく、むしろより長い発展の一部として現れたものであること、そしてマッサーの場合、マジックランタンの投影まで遡ることができるプロセスであることを論じました。つまり、ここで起きているのはプロジェクション装置(projection despositive)の活性化です。とりわけマジック・ランタン・ショーの場合のように、映画以前から何度も別の文脈でプロジェクション装置は活性化されてきました。したがって、このことは、装置がいかにその周囲で展開されるプラクティスの構成要素の一つとなっているかを示しています。

これは、初期のエジソンの投影装置(ヴァイタスコープ)を見せる映写室の様子です。ここでは映写室も装置の一部となっています。装置の示す範囲は状況によって変わります。たとえば、マジックランタンの場合は映写室はなく、観客と同じ空間に装置が置かれています。したがって、スクリーン・プラクティスと装置の関係は、歴史とともに変わります。

私の考えでは、スクリーン・プラクティスは、より広い意味でのメディア・プラクティスの一つの形態と考えています。メディア史は、複数のメディア・プラクティスによって形成されています。それぞれの歴史はお互いに平行して走っていて、時には消えたり時には再び現れたりして、ある時にはお互いが融合しながらメディアの歴史は進んでいきます。

そこでスクリーン・プラクティスには、マジックランタンやあるいは映画など様々な形態を含めていますけれども、歴史的には私は3種類のプラクティスがあると考えています。もしかすると他にもあるかもしれません。しかし私は、 ピープ・プラクティス(Peep practice)とモバイル・プラクティス(Mobile practice)とタッチ・プラクティス(Touch practice)の3種類を考えています。それぞれがメディア装置に基づいています。そしてメディア装置は必ずしも歴史的にお互い別々のものではなく、融合することもあります。またマジック・ランタンのようにより大きな文脈を形成することもあります。

そこでスクリーン・プラクティス全体の話をする前に、いくつかの例を紹介してからマジック・ランタンの文化に触れたいと思います。

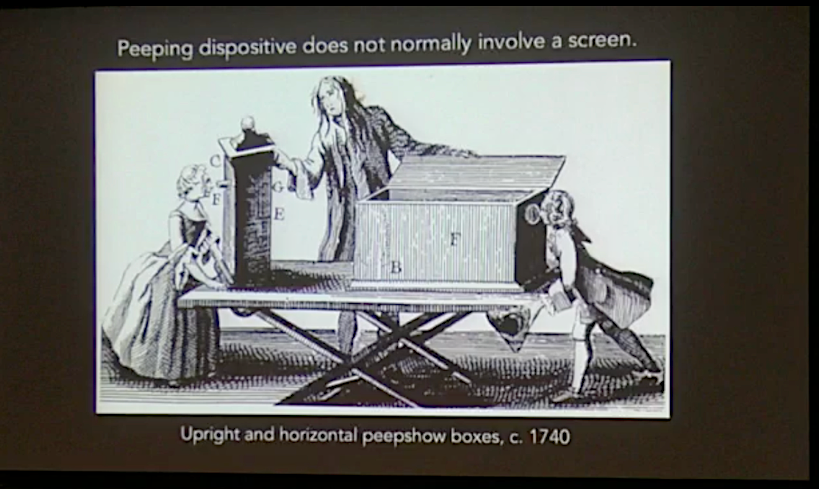

まず、これは1740年のある実験物理学の本に描かれた覗きからくり(peepshow)です。この図版には、装置だけでなく、装置を見る際の指示が書き込まれています。ここには解説者と2つの形式のピープ・プラクティスの様子が描かれています。この場合、装置は技術的な箱だけではなく、利用者と装置との間の理想的な関係を含むものになっていると言えます。この場合、覗きからくりの箱にはスクリーンはありません。スクリーンではなく、利用者は拡大鏡のレンズを通して、この箱の中の映像を見るわけです。

何百年もこのような装置が使われていると、それが違う文脈で活性化されてくる場合があります。これは奄美大島のハブ・ミュージアムで出会った覗きからくりです。これは毒を持ったハブを見るという大変ショッキングな内容ですけれども、実際に利用者はこれに小銭を入れて覗いて見るわけです。

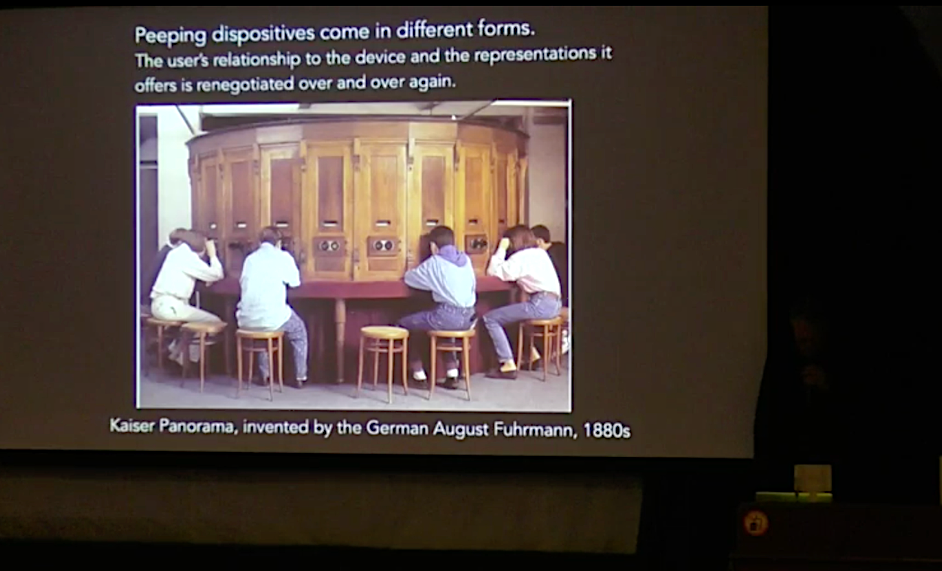

覗き装置(peep dispositive)は様々な形態があり、これはより多くの人が覗くことができるカイザーパノラマという装置です(スライド)。このように歴史的に異なる形態があります。映画文化の初期にエジソンのキネトスコープは、ピープ・プラクティスのなかで使用されていました。したがってエジソンは、もともと映像を見せるためにスクリーン・プラクティスではなく、歴史的に存在していたピープ・プラクティスをモデルにしたわけです。

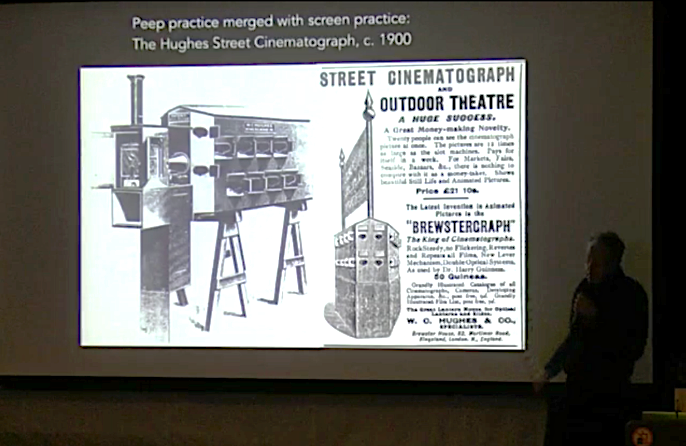

こちらの例では、大変興味深い融合が見られます。これは1900年頃の初期のイギリスの映画の一種で「ヒュー・ストリート・シネマトグラフ(The Hughes Street Cinematograph)」と呼ばれているものですが、フィルムとマジックランタンを光源として使っています(スライド)。この大きな路上の覗きからくりの中にはスクリーンがあって、それを穴から覗いて見る形になっています。ここでは覗くという実践と映写された映像の組み合わせが見られます。メディアの歴史の中には、このような複数の実践の融合が存在しています。

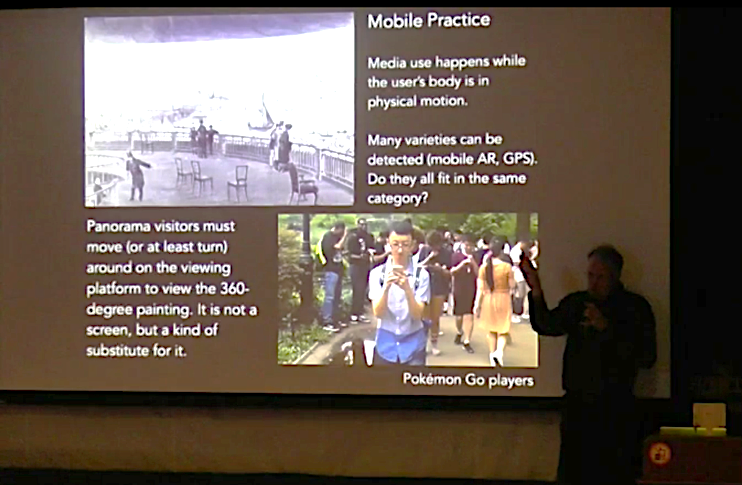

続いてモバイル・プラクティスですが、これも様々な形態があります(スライド)。たとえばパノラマのような形態であれば、360°の景色を見るために、人は見物台の上を歩き回って見なければなりません。これとは違う形のモバイル・プラクティスがポケモン GOだと言えます。 GPSと拡張現実に使って、周囲に隠されたポケモンを探すために、ユーザーは自ら動かなければなりません。もしかすると疑問視する方がいらっしゃるかもしれませんが、この2つは同じカテゴリーに位置づけられると私は思います。

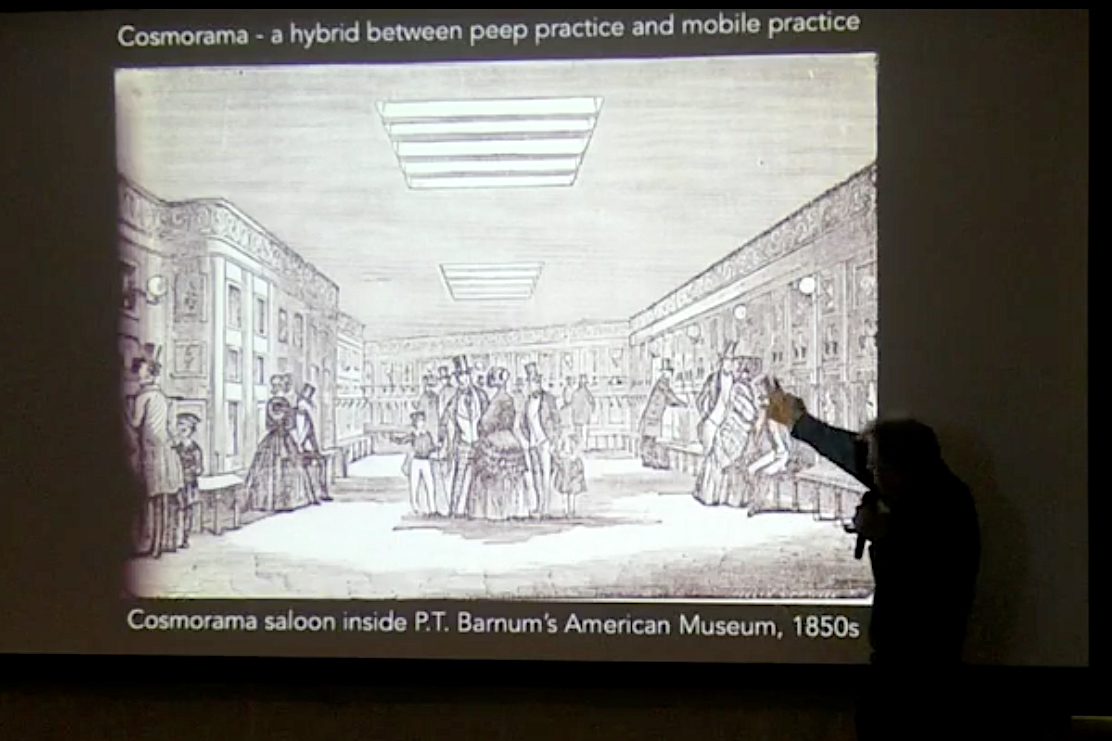

非常に複雑な混淆形態も存在します。これは大規模なコスモラマ(Cosmorama)で、その中で観客はレンズからレンズへと移動しなければ全体の光景を見ることはできません(スライド)。物理的な移動性が必要になるわけです。これもまた別の形で、ピープ・プラクティスとモバイル・プラクティスを融合させた興味深い事例と言えます。

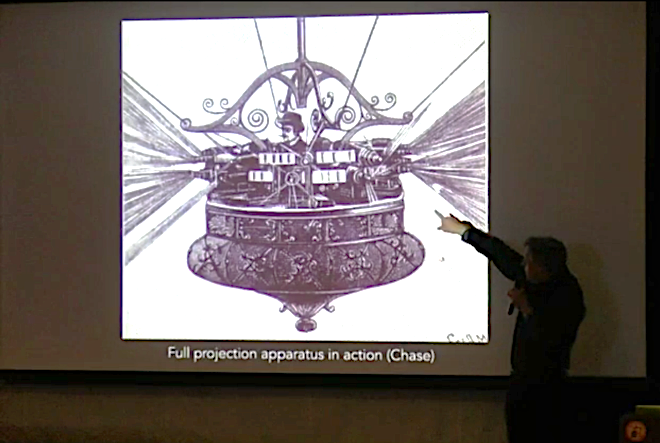

これはモバイル・プラクティスとスクリーン・プラクティスを組み合わせた例です。1894年のチャールズ・チェイスのステレオプティコン・サイクロラマ(Stereopticon Cyclorama)で、マジックランタンを光源として使ったパノラマです。 このチェイスのアイデアにおいては、メディア考古学的に興味深いのは、2台一組になったディゾルヴ機能を持つマジックランタン(dissolving biunial magic lantern)を8台使っている点です。これはシカゴのマッキントッシュ社が製造したもので、360°のパノラマを見ることを可能にするために、これらを円形に配置して同時に投影し、しかもその映像が変わります。パノラマは通常は円形の絵画を使用します。しかしこのサイクロラマは絵画に代えてマジックランタンのスライドの投影を利用しているという特徴があります。マジックランタンを使用することで、通常のパノラマでは固定された絵であったものが、映像によって様々に変化することができるようになります。実際にマジックランタンというのは他の多様な用途に使われていて、非常に柔軟性のあるものです。

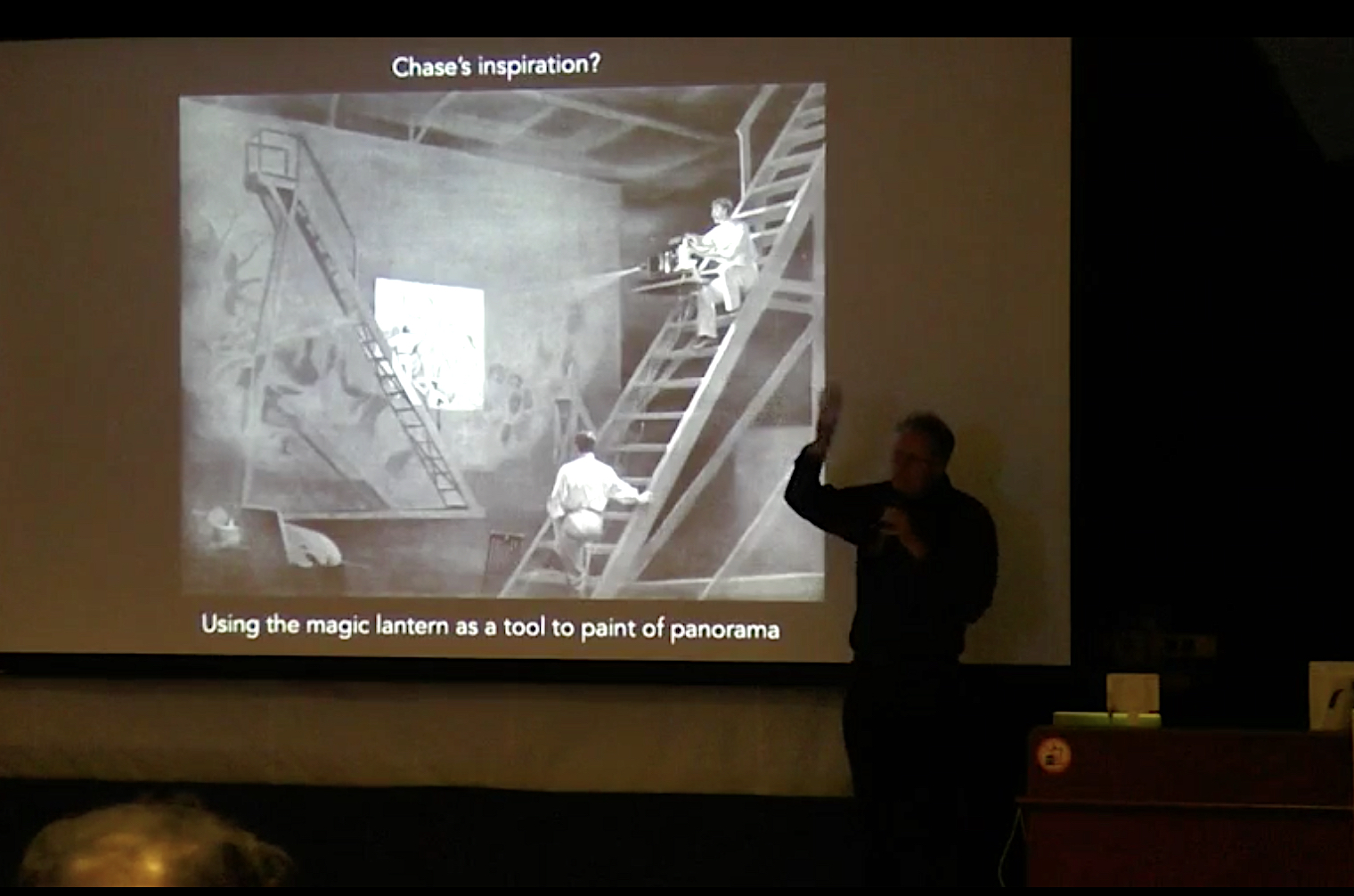

このサイクロラマの発想の元になったのは、おそらくパノラマの絵を描くためにマジックランタンが使われていたという事実があります(スライド)。つまりマジックランタンのスライドを投影して、それを元に作業員が壁にパノラマの絵を書いたと言われているのです。

次にタッチ・プラクティス touch practice です。つまり、スクリーンと触覚、身体的な関係です。たとえば携帯電話を使うこともそうですし、遡ればカメラオブスキュラなど、スクリーンを操作するための、様々な原始的なインタラクションの方法があります。触ることによってメディア装置を活性化させるというものです。

時間がなくなってきましたので、マジックランタンとスクリーン・プラクティスについて、手短にお話ししたいと思います。マジックランタン・ショーというのは、歴史的に一つのスクリーン・プラクティスの形態です。

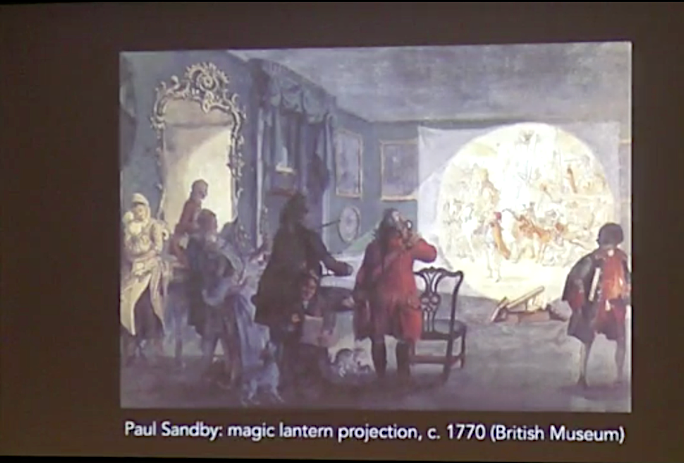

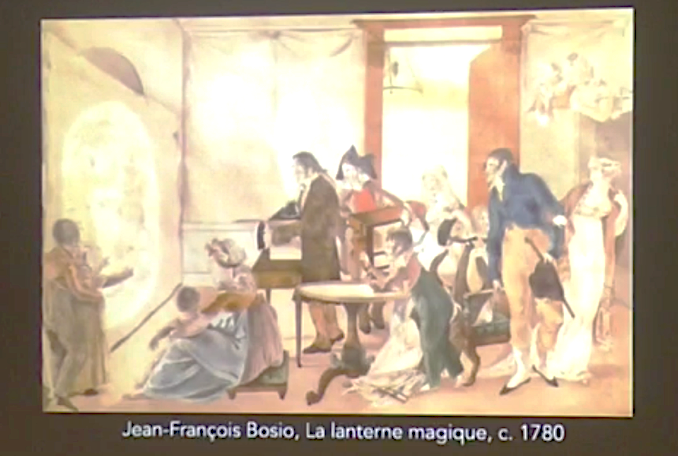

Screenologyの研究という視点から考えると、マジックランタンとスクリーンが相互に関係しているというアイデアは、すでに18世紀から存在しました。重要な伝統としてマジックランタン・ショーが18世紀からヨーロッパではありました。これは大英博物館に所蔵されているポール・サンドビー(Paul Sandby)の水彩画ですが、ここでは壁に大きなスクリーンを吊るして、サロンでマジックランタンを上映しています(スライド)。 これは私のコレクションの一つですけれども、18世紀のジャン=フランソワ・ボス(Jean-François Bosio)の作品です。このように家の中でマジックランタンを家族が楽しんでいて、使用人も後ろから見ているというシーンです(スライド)。

マジックランタンという映写装置(projection dispositive)の性質についてですが、映画は映写室から投影しているので、その技術は隠されています。人は見ることができません。しかし初期の頃のマジックランタンですと、同じ場所、同じ空間に装置があるので、観衆が装置から光が投影される様子を見ることができました。その後、ファンタスマゴリアという技術が登場しました。

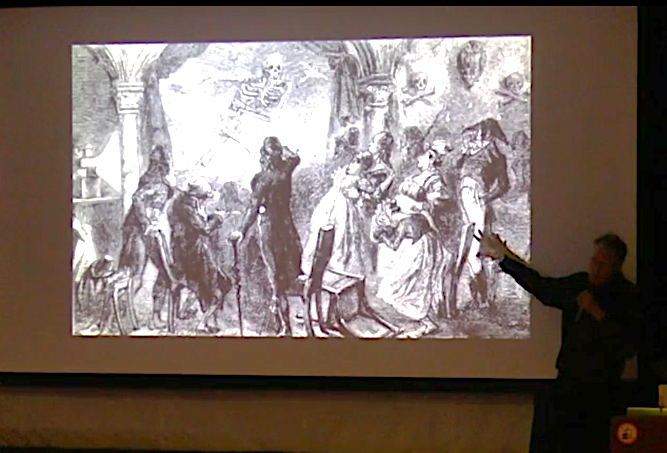

皆さんはご存知かもしれませんが、ファンタスマゴリアという、いわゆるゴーストショー幽霊の見世物がありました。ここで重要なのは、観客から映写技術が隠されたということです。西洋ではマジックランタンには車輪がつけられて、スクリーンの背後で動くようになっていました。これは私の友人のコレクションの一部ですが、スライドの背景は黒く塗られているため、背後から投影されると、映像が何もないところから登場したように見えます。これはスクリーンからメデューサの頭が飛び出てくるというスライドです(スライド)。

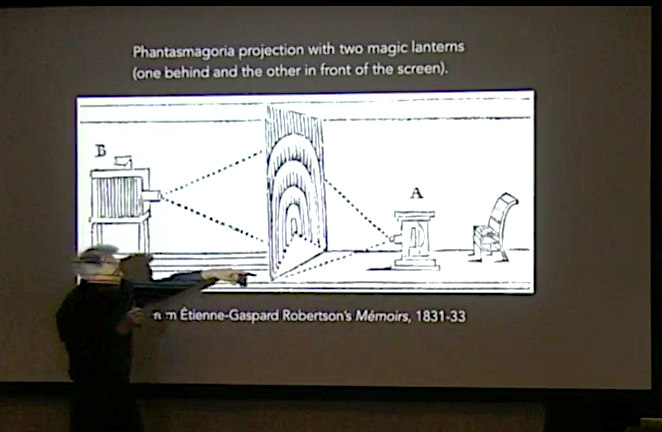

少々時間切れになってきたので、あといくつかだけお話しします。ファンタスマゴリア において興味深い点は、装置の配列が変容したことです。観客がスクリーンの向かいの椅子に座ります。主要なコンテンツの投影はスクリーンの裏にある 装置Bから投影されます。また箱の中に隠されたもう一つのマジックランタンAによって観客の側から背景が投影されます。したがって、背景となる映像は、スクリーンの背後から投影される映像と分離されました。

また英国では、もともとファンタスマゴリアに使われたマジックランタンは、先ほど申し上げた通り巨大で重たく、車輪の上に乗せて動かすものでしたが、1820年代にファンタスマゴリア用の新しいタイプのマジックランタンが登場してきました。これはベリー・ランタンと呼ばれていたのですが、ベルトに取り付けるタイプのものです。こちらはパリで2006年に実際に発見したものですが、フィリップ・カーペンター社のオリジナルの投影装置が現存していました。ベルトに取り付けるストラップがあり、移動しながらスクリーンの裏で動くことができるようになっており、ここに日本の写し絵との共通点の一つがあるのかもしれないと考えています。

時間になりましたので、最後に私が非常に興味深いと考えている点について申し上げたいと思います。長年、投影装置(projecting dispositive)について研究を重ねてきましたが、その中でファンタスマゴリアと日本で発展した写し絵との共通点に注目してきました。写し絵においては、複数の演者が手持ちの投影装置(風呂)を持って、スクリーンの裏側から投影し、スクリーンの向こう側にいる観客に様々な映像を見せます。こうしたファンタスマゴリアと写し絵の共通点は偶然のものなのでしょうか。それとも何らかの形で両者は影響関係を持っていたのでしょうか。

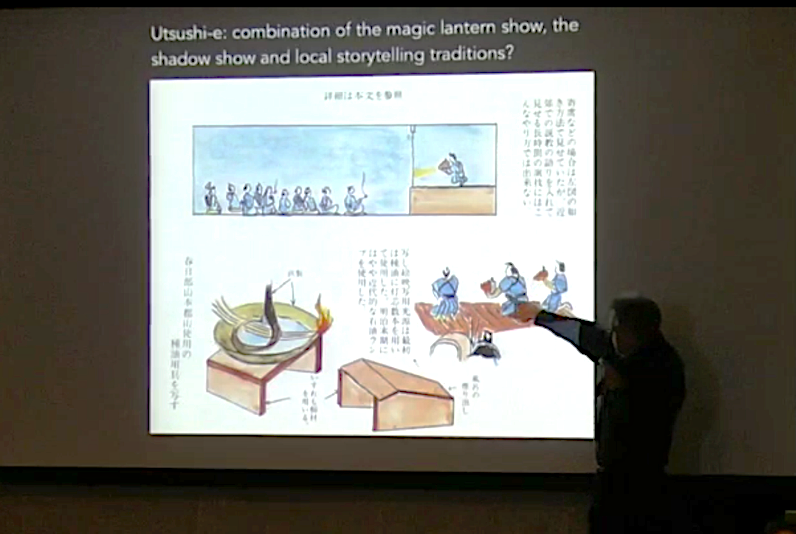

おそらく日本の写し絵というのは、西洋からもたらされたマジックランタン・ショーと影絵そして日本における大衆的な語りの伝統の組み合わせの集合なので、ファンタスマゴリアとは成り立ちが違う側面もあると思います。しかしながら、本日はあとで(写し絵と錦影絵の)デモンストレーションをして頂きますので、それを見た後にもう一度ファンタスマゴリアと日本の幻燈のつながりについて考えてみたいと思います。

本日は私が現在執筆している本のいくつかの要素を紹介させていただきました。ご清聴ありがとうございました 。

[01] Screen Tests: Why Do We Need an Archaeology of the Screen? Erkki Huhtamo Cinema Journal Vol. 51, No. 2 (Winter 2012), pp. 144-148

[02] Cinema Beyond Film: Media Epistemology in the Modern Era Francois Albera and Maria Tortajada 2010, Amsterdam University Press

シンポジウム記録・目次

14:00-14:10 開会のことば・趣旨説明

14:10-14:30 共同研究報告「視覚文化史における幻燈の位置」(大久保遼・向後恵里子・遠藤みゆき・上田学)

14:30-14:50 基調報告1 草原真知子(早稲田大学)

14:55-15:40 基調報告2 エルキ・フータモ(UCLA)

15:45-16:00 休憩

16:00-16:25 写し絵上演と解説 劇団みんわ座 山形文雄(みんわ座代表)

16:25-16:50 錦影絵上演と解説 錦影絵池田組 池田光恵(大阪芸術大学)

16:50-17:50 パネルディスカッション「日本のスクリーン・プラクティス」(山形・池田・草原・フータモ)

17:50-18:00 質疑応答・閉会のことば

主催:早稲田大学演劇映像学連携研究拠点 平成29年度公募研究「視覚文化史における幻燈の位置:明治・大正期における幻燈スライドと 諸視覚文化のインターメディアルな影響関係にかんする研究」

共催:早稲田大学文化構想学部表象・メディア論系