平成30年度(2018) 成果報告1

海外大学との連携と人材育成

海外の研究機関との連携により人材交流・若手育成を図る本事業では、2018 年度はこれまで以上に多くの国々の研究機関と連携し、アメリカ、ヨーロッパ、東アジアで共同研究・研究発信を行った。

国際シンポジウム

現代のシェイクスピアの翻案と上演をめぐって

演劇博物館が2016年度から継続している世界的なシェイクスピア研究の拠点であるバーミンガム大学付属シェイクスピア研究所との連携事業の一環として、国際シンポジウム「現代のシェイクスピアの翻案と上演をめぐって」(11月26日、小野記念講堂)を開催した。

(右より)ロビン・メイソン教授(バーミンガム大学副学長)、野村萬斎氏、田中愛治総長、岡室美奈子館長

Robin Mason, Pro-Vice-Chancellor (University of Birmingham); Mansai Nomura; President Aiji Tanaka; Museum Director Minako Okamuro (right to left)

第1部では、日英 4名の登壇者がシェイクスピアのアダプテーション(翻案)をめぐって講演を行った。まず、日本を代表する狂言役者の一人である野村萬斎氏が、自身の関わった3つのシェイクスピアの翻案作品において、面の使用をふくむ能や狂言の様々な要素がいかにしてシェイクスピアの翻案作品に活用されたのかを説明した。次にティファニー・スターン氏(バーミンガム大学シェイクスピア研究所教授)は、シェイクスピア時代の英国では連日異なる演目が上演されていた実態から、そこでのシェイクスピアのテクストの特徴を考察した。俳優・演出家のアンガス・ジャクソン氏(ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー)は現代の英国における演出の例として、古代ローマを舞台とした4つのシェイクスピア作品をシリーズとして演出した自身の経験を取り上げ、時代設定の推移のなかで政治・国家・社会が変容する様子を提示したと説明した。最後に俳優・演出家のケリー・ハンター氏(フルート・シアター芸術監督)は、障害をもった子供たちを対象としたワークショップでシェイクスピアのテクストを取り上げていること、またその経験が新たな演出の糸口になっていることを紹介し、社会教育的な実践をふくめた現代の演劇実践を説明した。

第2部では、野村氏とケリー氏によって『マクベス』第1幕第7場の日本語(野村氏)と英語(ケリー氏)による朗読が行われ、来場者からの喝采を集めた。最後にマイケル・ドブソン氏(バーミンガム大学シェイクスピア研究所所長)を司会としてディスカッションを行った。この議論によって日英のシェイクスピア演出や演劇文化における様々な共通点が浮かび上がり、国際的な共同研究を行うことの意義が再認識された。

ケリーハンター氏と野村萬斎氏の朗読風景

Reading by Mansai Nomura and Kelly Hunter

国際シンポジウム

イデオロギーと興行のあいだ 植民地/帝国の映画館、映画文化

また、昨年度の共同研究課題の成果発信を海外へと推し進める一環として、韓国映像資料院の主催、神戸学院大学人文学部研究推進費と本拠点の共催による国際シンポジウム「イデオロギーと興行のあいだ 植民地/帝国の映画館、映画文化」(11月3日、韓国映像資料院)を開催した。これは近年注目を集めつつある東アジアにおける映画興行の国際的な展開を歴史的に探求する画期的な催しとして位置づけられる。共同研究課題の成果発信として、上田学氏(神戸学院大学准教授)が「満洲国」の映画館と巡回映写をめぐる講演を行い、分担者の近藤和都氏(日本学術振興会特別研究員PD)は、戦時下の日本の映画館をとりまく興行実践を検証した。仁井田千絵氏(早稲田大学)は、関東大震災後の日本の映画館における近代化をめぐる諸実践を考察し、さらに板倉史明氏(神戸大学教授)は、日本の内務省による朝鮮映画検閲について検討した。研究協力者のチョン・ジョンファ氏(韓国映像資料院)は、1930年代半ば~ 1940年代初期の京城における映画館をもとに研究発表を行い、分担者のローランド・ドメーニグ氏(明治学院大学教授)が戦時下の映画興行・政策に関するディスカッサントを務めた。最後には、その他3名の発表者と5名のディスカッサントとともに、日韓の研究者による活発な議論が交わされた。日本の帝国主義の動きのなかでの日韓両国の映画興行について多角的な検討がなされた。

韓国での国際シンポジウムの様子

The international symposium in South Korea

歌舞伎訪露90周年

ウラジオストクにおける歌舞伎訪ソ90周年」の開催

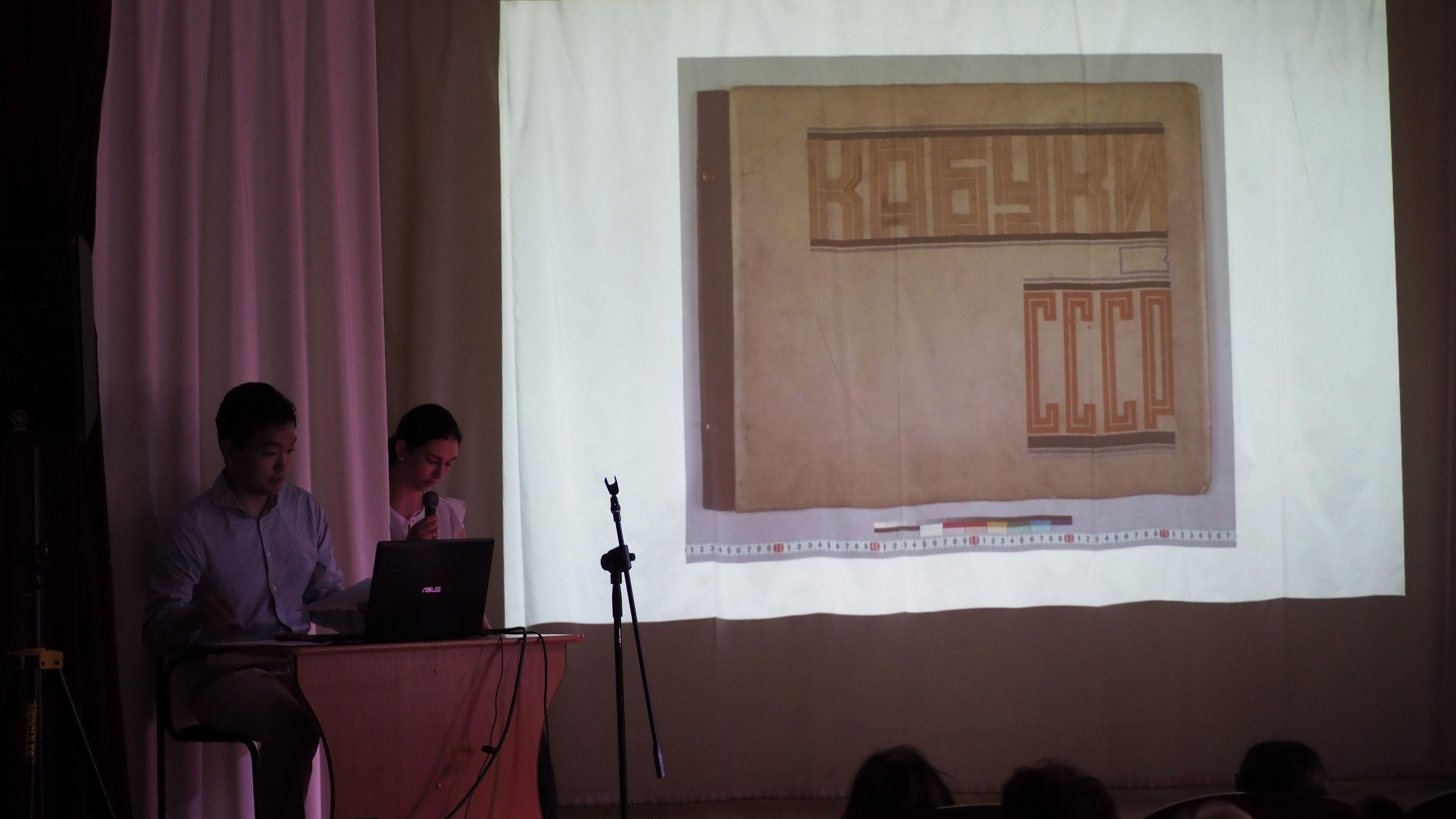

7月末には協力事業として、2018年の歌舞伎訪露90周年を記念した「ウラジオストクにおける歌舞伎訪ソ90周年」が開催された。市川左團次・市川蔦之助氏の実演・ワークショップや小鹿野町子供歌舞伎の公演が行われるなか、日置貴之氏(白百合女子大学准教授)が演劇博物館所蔵の「歌舞伎ソヴィエト公演貼込帳」の資料紹介を交えた講演を行い、当館が保管するかつての日露の文化交流の資料が現代の新たな文化交流に開かれることとなった。これに関連し、ロシア国営の放送局より取材を受けるなど、当拠点は広く歌舞伎などの日本の演劇文化の国際的発信拠点としての役割を果たしている。

ウラジオストクでの日置氏による講演会

Lecture by Hioki in Vladivostok

カリフォルニア大学ロサンゼルス校でのシンポジウム「Talking Silents」と映画上映会「The Art of the Benshi」

2019年3月1日~ 3日には本拠点の協力事業として、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で無声映画の弁士をめぐるシンポジウムと上映会が行われることになっている。UCLA側からの提案から始まったものながら、韓国のシンポジウムと同様、昨年度までの共同研究チームの活動により蓄積された知見や経験を踏まえて開催が可能となった。シンポジウムでは、デヴィッド・デッサー氏(イリノイ大学名誉教授)らとともに当館の児玉竜一副館長、笹川慶子氏(関西大学教授)、柴田および当拠点の若手研究者である、共同研究チームの白井史人氏(日本学術振興会特別研究員PD)、近藤和都氏等が登壇する。日米の第一線で活躍する研究者が集い、弁士を中心とする日本の映画文化が多面的に討議される予定である。

若手研究者海外派遣事業

本年度も全国から若手研究者を広く公募し、海外での研究発表を促す事業を進めた。本年度は笠原真理子氏(東京大学大学院人文社会系研究科)に旅費の一部を助成した。

【報告:笠原真理子】報告者は、2018 年12月1日(土)および2 日(日)にウィーンで開かれた国際研究大会 「Evil Women: Women and Evil」に参加し、研究発表「20世紀の映画におけるマノン・レスコーの人物像分析-マノン・レスコーの恋人、デ・グリューの視点から」を行った。40名ほどの参加者には全テーブルへの出席が義務づけられており、各テーブルにおいて活発な討論がなされた。なお、報告者はウィーン国立歌劇場等にてオペラ演出およびマノン・レスコーの表象に関する資料収集・調査も実施した。