平成29年度(2017) 成果報告2

「くずし字OCR」を活用した総合的古典籍データベースの構築

平成29年度の成果報告

本事業では、「くずし字OCR」技術を利用して演劇関係の古典籍をめぐる新たな研究環境の構築を目指し、くずし字で書かれた歌舞伎関係の古典籍資料を、直感的な操作で翻刻テキストとともに閲覧できるビューアで公開する試みを進めている。

本年度はまず、昨年度の事業成果を当拠点のウェブサイト内「くずし字判読支援事業」のページで公開し、このビューアによる歌舞伎資料の閲覧を通じてくずし字の判読支援事業を推進した。

くずし字翻刻データ入力作業画面(丸本)

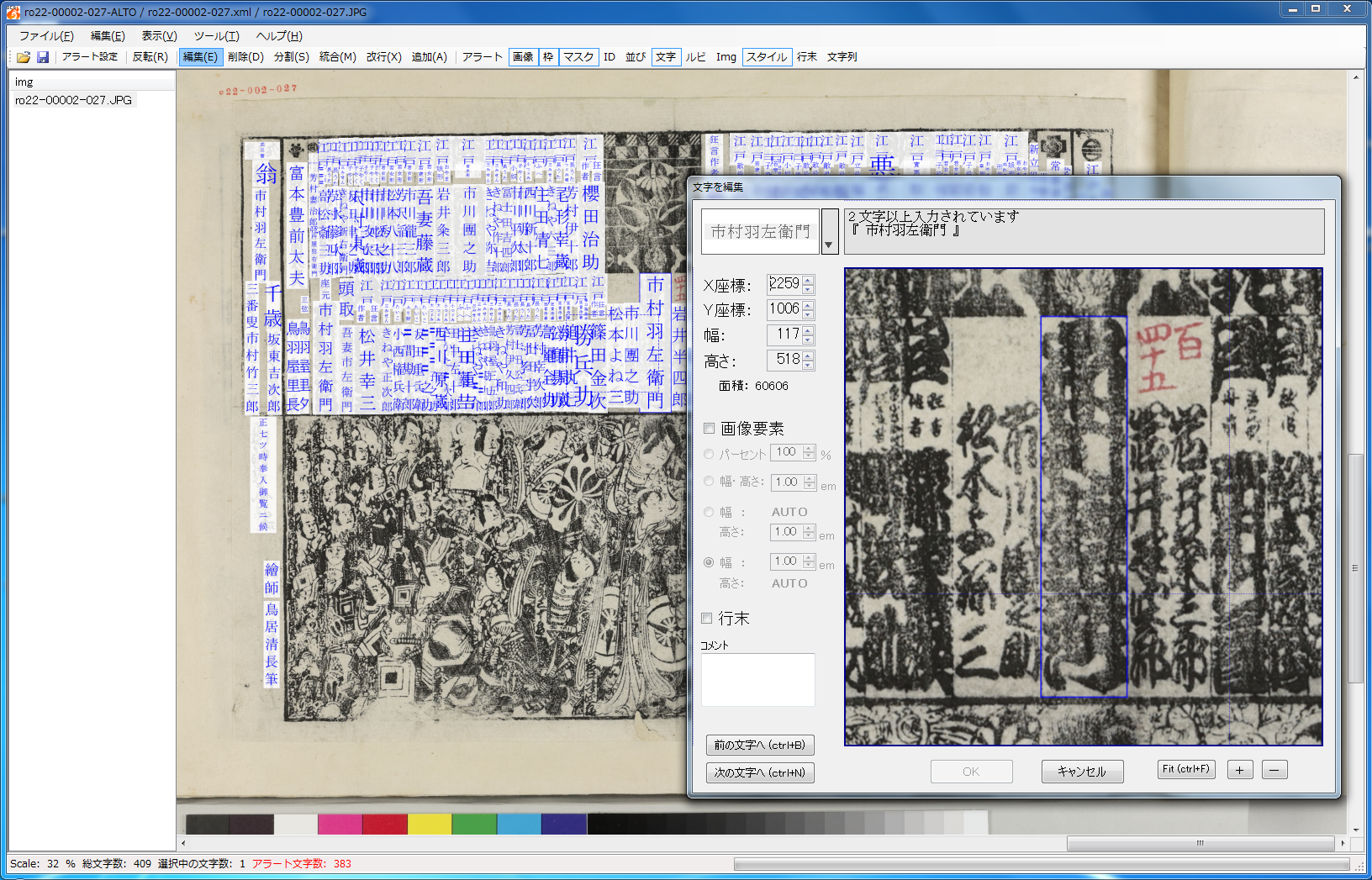

くずし字翻刻データ入力作業画面(番付)

また、成果発信のあり方についても新たな道を模索した。まず閲覧上の利便性を高めるため、古典籍資料の閲覧と個々のくずし字データセットとの往還をしやすくするハイライト表示を可能とすることで、閲覧環境の更新に着手した。また、字形データセットを「早稲田大学文化資源データベース」にも収めることで本事業の成果の利活用の幅を広げるとともに、2018 年に90周年を迎えてリニューアルされる演劇博物館の常設展示でも、本事業の成果を閲覧できる端末を設置し、一般の来場者にも広く成果の発信を進めた。こうした取り組みに加え、判読支援事業の幅を広げつつその意義を問い直すべく、本年度は事業成果を他の研究機関・団体へ発信することをも進めた。デジタル文化財創出機構主催のシンポジウム「デジタル文化財の未来」(11月29日、六本木アカデミーヒルズ)では児玉副館長が発表「資料のデジタル化と演劇の研究―くずし字OCRの活用と演劇博物館の試み」を、歌舞伎学会主催のシンポジウム「デジタル時代の歌舞伎研究」(12月10日、早稲田大学)では、柴田研究助手がデモンストレーション「くずし字OCRの可能性」を行った。